КАРТОЧКА ПРОЕКТА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ И ПОИСКОВЫХ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ,

ПОДДЕРЖАННОГО РОССИЙСКИМ НАУЧНЫМ ФОНДОМ

Информация подготовлена на основании данных из Информационно-аналитической системы РНФ, содержательная часть представлена в авторской редакции. Все права принадлежат авторам, использование или перепечатка материалов допустима только с предварительного согласия авторов.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Номер проекта 24-24-20023

НазваниеБиоиндикаторные возможности грызунов для оценки биобезопасности и комфортности среды в Москве

Руководитель Феоктистова Наталья Юрьевна, Доктор биологических наук

Организация финансирования, регион федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской академии наук , г Москва

Конкурс №90 - Конкурс 2024 года «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными научными группами» (региональный конкурс)

Область знания, основной код классификатора 04 - Биология и науки о жизни; 04-101 - Зоология

Ключевые слова экология города, биоиндикация, грызуны, тяжёлые металлы, гены главного комплекса гистосовместимости, микропластик

Код ГРНТИ34.35.00

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ЗАЯВКИ

Аннотация

Изменение биоты под влиянием урбанизации, и влияние городской среды на здоровье человека является одной из самых актуальных проблем экологии XXI века – (Sutherland et al., 2013). В первом десятилетии XXI в. население Земли преимущественно стало городским, и эта тенденция в будущем будет только усиливаться. Стремительное распространение городских экосистем на планете можно рассматривать как качественно новый этап развития жизни на Земле. В настоящее время многие учёные рассматривают урбоценоз как естественную лабораторию, где можно и нужно решать не только сугубо градостроительные, но и фундаментальные и прикладные экологические задачи (Lahr et al., 2018). Ключевыми экологическими факторами риска, согласно «Докладу о состоянии окружающей среды в городе Москве в 2021 году» являются: загрязнение атмосферного воздуха мелкими взвешенными частицами, а также загрязнение природных объектов, в том числе почвы, воды, воздуха тяжёлыми металлами (Доклад…, 2022), микропластиком, а также достаточно высокая паразитарная нагрузка. Все эти факторы как напрямую (тяжёлые металлы, микропластик), так и косвенно (паразитарная нагрузка, которую испытывают дикоживущие виды, может иметь важное значение, например, для домашних питомцев и животных, находящихся под угрозой исчезновения и занесённых в Красную книгу города Москвы) влияют на качество жизни населения. Отработка методов оценки и проведение биомониторинга благополучия городской среды по состоянию животных, живущих рядом с человеком, представляется важным шагом к обеспечению устойчивого развития Москвы как одного из самых динамично развивающихся мегаполисов мира. Цель проекта – комплексная оценка степени загрязнения среды тяжёлыми металлами, микропластиком и изучение генетического ответа популяций животных на паразитарную нагрузку в парках города Москвы с разной степенью загрязнения поллютантами. В качестве модельного объекта выбрана полевая мышь (Apodemus agrarius). Привязанность этого вида к местам размножения, позволяет исследовать длительное локальное воздействие факторов окружающей среды на организм резидентов и делает его удобным объектом для биомониторинга парковых зон города Москвы. Будут отработаны оптимальные методики проведения анализа на содержание микропластика и тяжёлых металлов в почве, воде (на площадках отлова животных), а также в шерсти, костях и органах модельного вида в четырёх парковых зонах города Москвы. Масштабность и комплексность проекта определяется тем, что впервые одновременно на одной территории будут оценены: степень загрязнения тяжёлыми металлами и микропластиком среды и организма. Кроме того, будет оценен иммунный ответ популяций модельного вида на паразитарную нагрузку. В рамках проекта будут впервые получены данные о разнообразии генов главного комплекса гистосовместимости в популяциях полевой мыши в фокальных парках города Москвы. В рамках решения поставленных задач планируется широкое применение молекулярно-генетических методов, а также современных высокоточных методов определения содержания в организме тяжёлых металлов и микропластика. Полученные результаты будут представлены не только в запланированных публикациях, но и на научных и научно-популярных мероприятиях. По результатам гранта будут подготовлены рекомендации для Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Коллектив исполнителей включает руководителя - доктора биологических наук и двух аспирантов Института, имеющих опыт работы по данной тематике.

ОТЧЁТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Аннотация результатов, полученных в 2024 году

Современная Москва является лидером в решении глобальных и локальных задач по охране окружающей среды в условиях интенсивного хозяйственно-экономического развития. Главной градостроительной проблемой является сохранение баланса между природой мегаполиса и его социально-экономическим развитием. Помимо человека в городах обитает значительные число видов животных, которые адаптируются к этой новой для них среде под действием стрессирующих факторов: более высокие температуры, низкая влажность, высокая плотность населения, разного рода загрязнения и др.

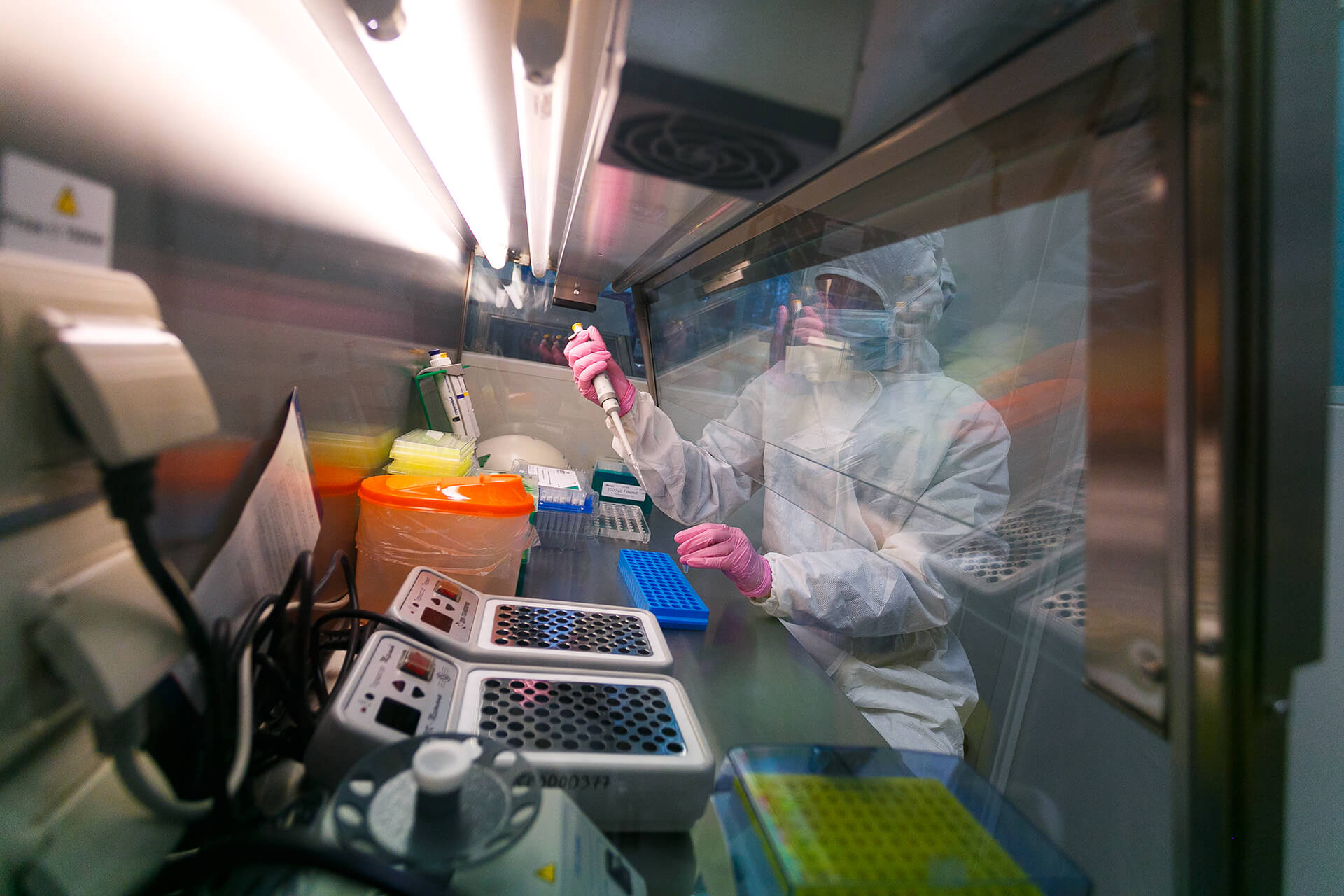

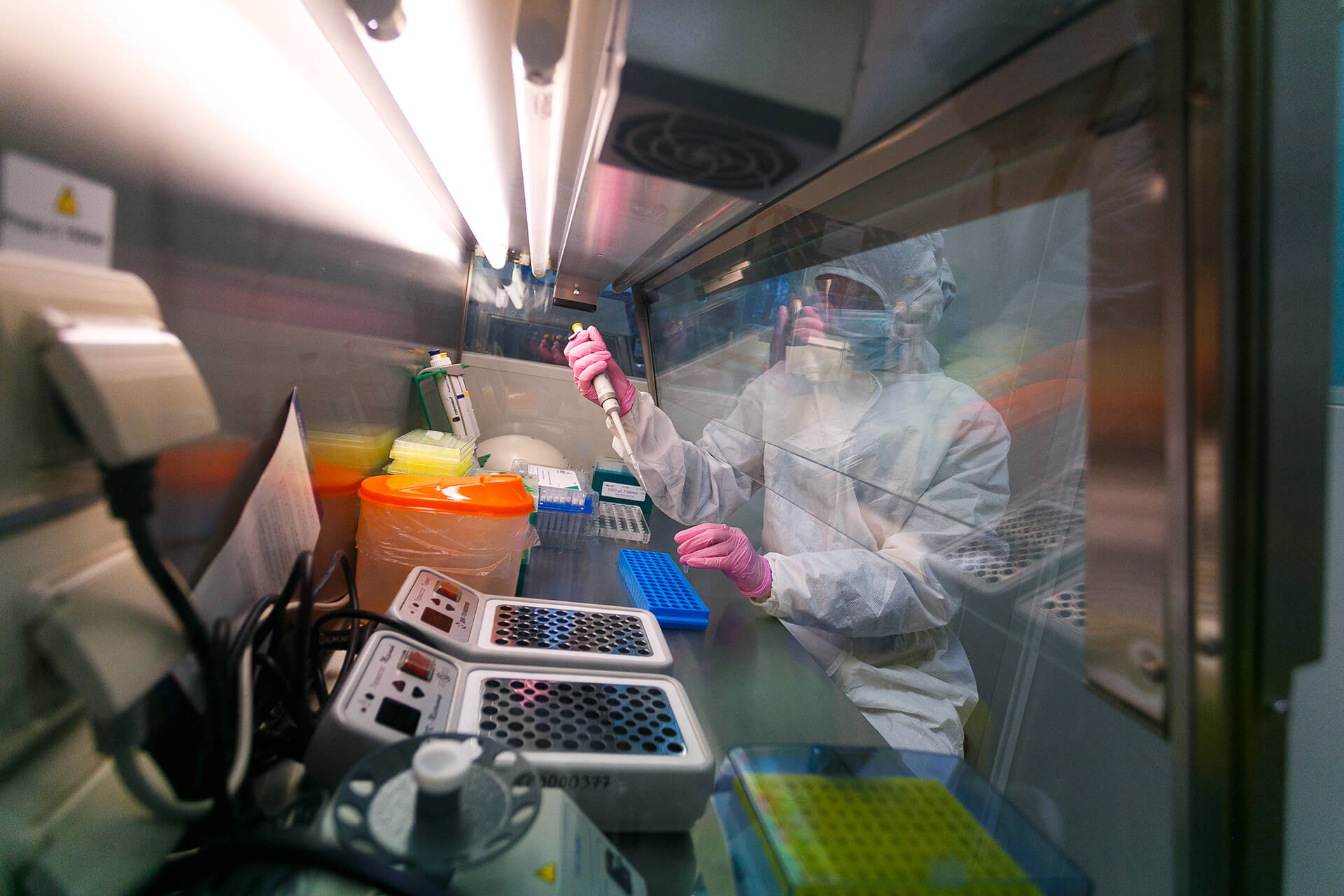

В работе мы сосредоточились на двух факторах – паразитарной нагрузке и загрязнении тяжёлыми металлами. Устойчивость к паразитарной нагрузке можно оценивать по аллельному разнообразию определённых генов, например, генам главного комплекса гистосовместимости (MHC – major histocompatibility complex), которые играют ключевую роль в иммунной защите организма. В нашей работе впервые получены данные о разнообразии генов MHC в популяциях полевой мыши в четырех парках города Москвы, расположенных в разных (по классификации Тихоновой с соавторами (2012)) зонах урбанизации (III – VI) и, предположительно, испытывающих разную антропогенную нагрузку. Это: Нескучный сад, Терлецкий парк, Главный Ботанический сад РАН и Битцевский лесопарк. В ходе выполнения задач первого года работы нами проанализировано аллельное разнообразие экзона 2 гена DRB в популяциях полевой мыши (Apodemus agrarius) в перечисленных выше парках г. Москвы. Методом секвенирования ампликонов указанного фрагмента на платформе Illumina NovaSeq 6000 обнаружено 27 аллелей, девять из которых оказались общими с известными для рыжей полевки. Наибольшее число аллелей, в том числе уникальных, было отмечено на наименее урбанизированной из исследованных территорий, с присутствием многовидового сообщества мелких млекопитающих (Битцевский лесопарк). Одновременно здесь наблюдалось наибольшее разнообразие индивидуальных генотипов (представленность разных аллелей в генотипах разных особей). В остальных парках, расположенных ближе к центру города, число представленных в популяции аллелей было меньшим, но значительная часть индивидуальных генотипов характеризовалась наличием одних и тех же аллелей. На наиболее урбанизированной территории при отсутствии в сообществе других видов мелких млекопитающих (Нескучный сад) было отмечено выраженное действие диверсифицирующего отбора – каждый из присутствовавших в популяции аллелей кодировал уникальную аминокислотную последовательность с присущим ей вариантом антигенсвязывающего участка. Предполагается, что обнаруженные различия отражают разные направления популяционного ответа на антропогенную нагрузку и характера контактов с другими представителями фауны. При этом парки, расположенные по разным берегам Москвы-реки имели больше общих аллелей, что может отражать историческую связь этих территорий.

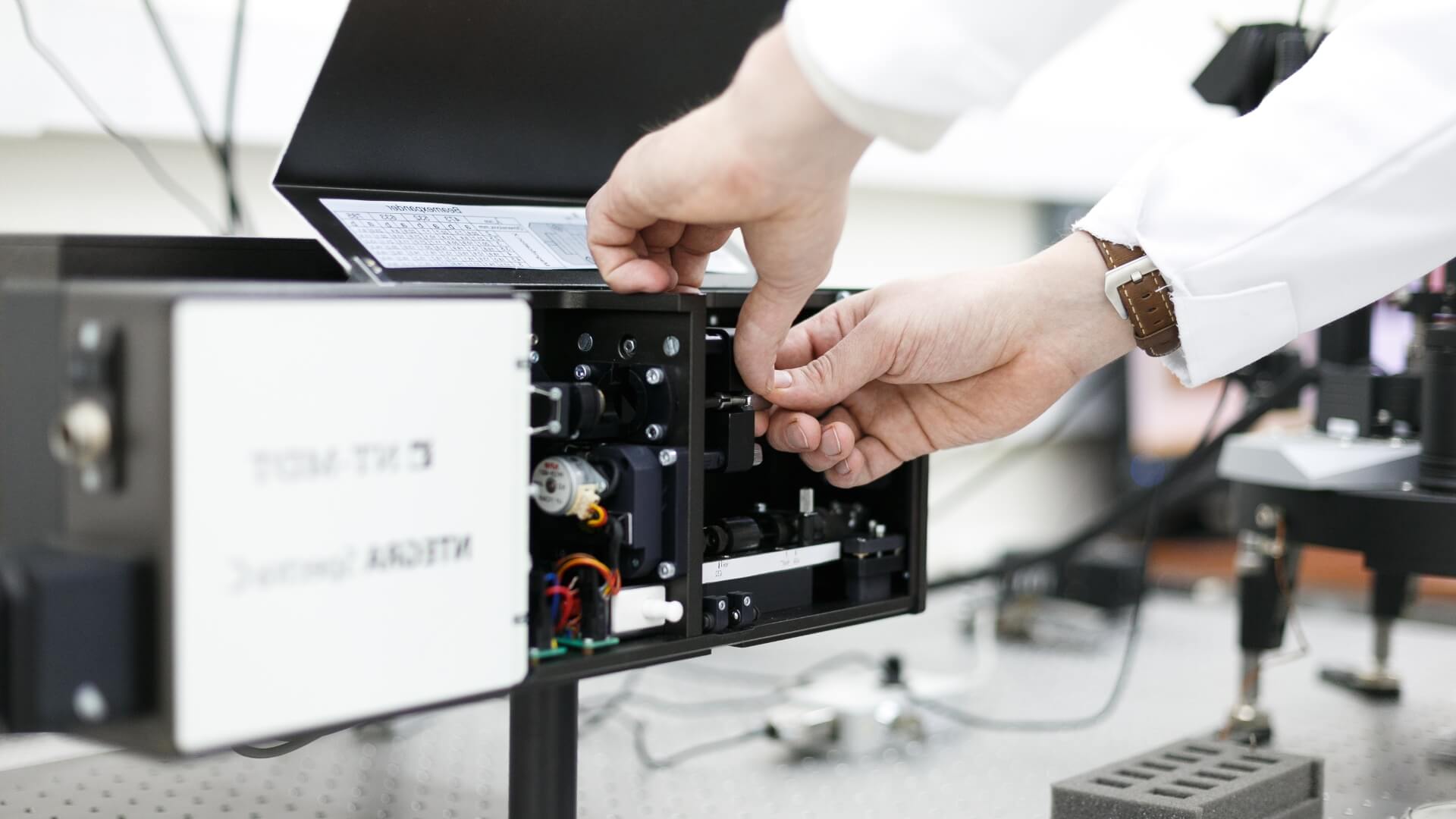

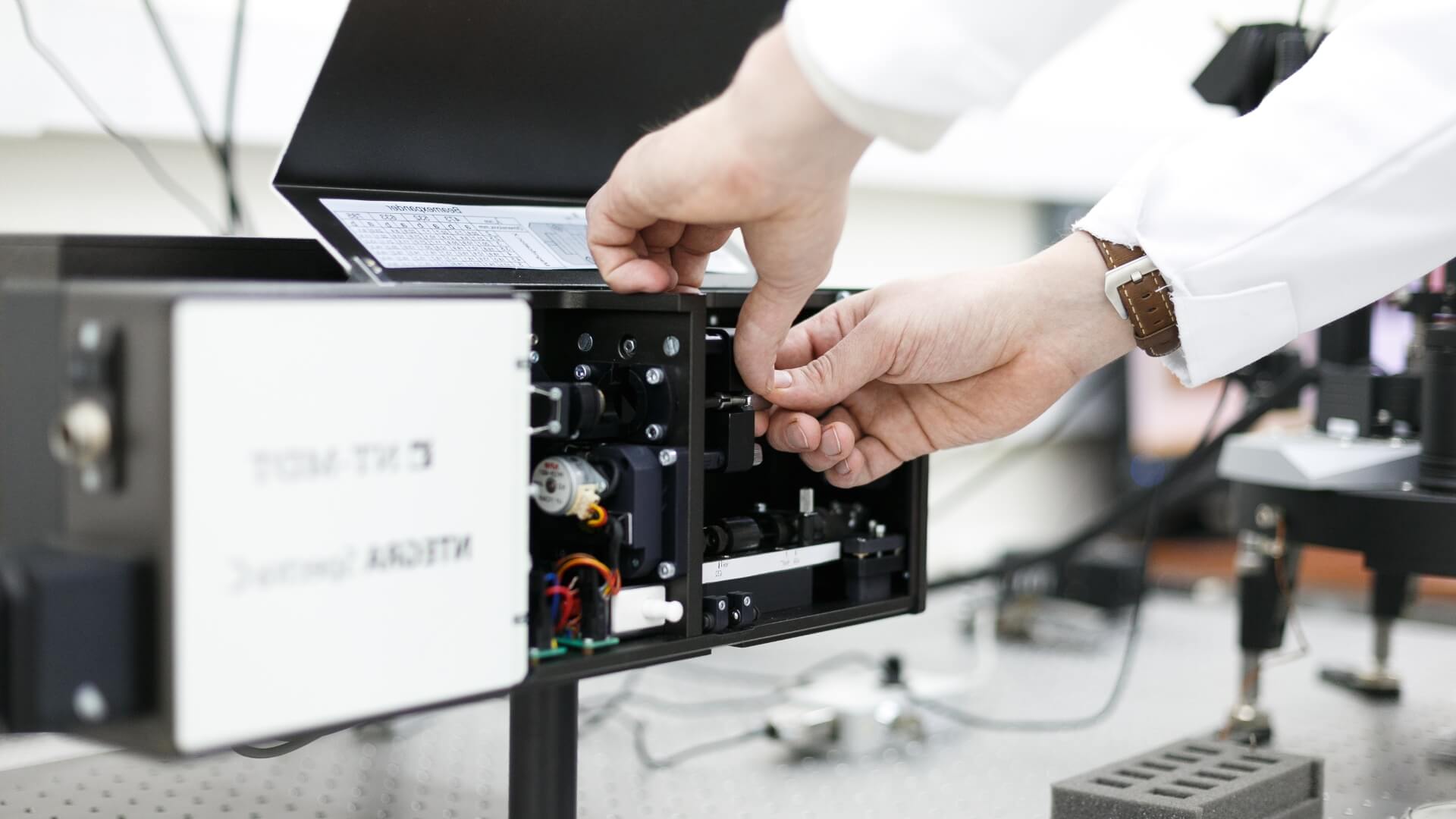

Ключевыми экологическими факторами риска, согласно Докладу о состоянии окружающей среды в городе Москве в 2021 году являются: загрязнение атмосферного воздуха мелкими взвешенными частицами, а также загрязнение природных объектов, в том числе почвы, воды, воздуха тяжёлыми металлами (Доклад "О состоянии окружающей среды в городе Москве в 2021 году", 2022). Мы впервые сравнили накопление тяжелых металлов (ТМ) в разных органах и тканях (шерсти, мышцах, печени, костях) у полевых мышей в четырех парках города Москвы, расположенных в разных зонах урбанизации (от III до V): В Нескучном саду, в Терлецком парке, в парке Останкино и в Битцевском лесопарке десять поллютантов, Fe, Mn, Zn, Cr, Ni, Сr, Ti, Cu, Pb и As, были количественно проанализированы методом рентгенофлуоресцентного анализа на энергодиссперсионном TXRF спектрометре S2 PicoFox (Bruker, Германия) по методике ISO/TS 18705:2015 (Surface chemical analysis_use of Total Reflection X-ray Fluorescence spectroscopy in biological and environmental analysis).

Для шести поллютантов, Mn, Ni, Cu, Сr, As и Рb, были показаны достоверные отличия между тестируемыми парками при оценке среднего содержания этих металлов в организме в целом (ранговый критерий Краскела-Уоллиса).

Самыми большими биоаккумуляциоными способностями обладает шерсть полевых мышей, следующими по степени накопления ТМ являются мышцы и печень. Достоверно более высокая по сравнению с другими парками города концентрация пяти из 10 исследованных поллютантов (Ti, Мn, Fe, Cu и Zn) обнаружена в шерсти полевых мышей из Филёвского парка (V зона). В Нескучном саду на первый план выходит биоаккумуляция Sr. Однако для особей всех исследованных парков концентрации стронция были выше, чем референсные значения, известные для человеческого волоса. При оценке концентрации других поллютантов Нескучный сад (III зона урбанизации) оказался на втором месте после Филёвского парка. Показатели биоаккумуляции Pb в шерсти полевых мышей во всех исследованных парках соответствовали референсным значениям для человеческого волоса, однако наиболее высокие значения этого поллютанта были обнаружены в Останкинском парке (IV зона). Наименьшие показатели биоаккумуляции ТМ в шерсти, мышцах и печени отмечены у полевых мышей из Терлецкого парка (V зона). Таким образом, показано, что зона урбанизации (степень удаленности от центра) не играет ключевой роли в биоаккумуляции ТМ. Более важными являются, по-видимому, локальные уровни загрязнения, связанные с конкретными условиями территории, а не просто удаленность от центра города. В дальнейшем мы предполагаем проверить это, проведя сравнение загрязнения почвы и воды в данных локациях с концентрацией ТМ в организме.

Результаты исследований, проведенных в 2024 г., продемонстрировали, что полевая мышь может служить индикатором неблагополучия экологической ситуации в биотопах мегаполиса, поскольку в ее тканях (прежде всего, в шерсти) накапливаются химические загрязняющие вещества. Более того, перспективным может быть анализ содержания не отдельных ТМ, а их композиции, которые могут иметь и синергентический эффект. Одновременно по результатам анализа аллелей генов MHC можно оценивать степень паразитарной нагрузки, представляющей собой риск для разных видов млекопитающих, для каждой конкретной территории.

Результаты оформлены в виде статьи и доложены в виде двух пленарных и одного стендового докладов на одной всероссийской (Петрозаводск, http://www.krc.karelia.ru) и одной международной (Минск, https://biobel.by) конференциях. Кроме того, они были представлены в научно-популярном докладе на Фестивале Наука 0+ (г. Москва, Шуваловский корпус МГУ, 12 октября 2024 г.).

Публикации

1. Феоктистова Н. Ю., Карманова Т. Н., Мещерский С. И., Кацман Е. А., Суров А. В. АДАПТАЦИИ ЖИВОТНЫХ К ГОРОДУ. КАК ГРЫЗУНЫ АДАПТИРУЮТСЯ К ПАРАЗИТАРНОЙ НАГРУЗКЕ В УРБОЦЕНОЗАХ Фундаментальные и прикладные аспекты адаптации живых организмов к изменяющимся условиям окружающей среды Севера: исследования, инновации, перспективы : тезисы докладов Всероссийской научной конференции с международным участием и школы для молодых ученых, Петрозаводск, Фундаментальные и прикладные аспекты адаптации живых организмов к изменяющимся условиям окружающей среды Севера: исследования, инновации, перспективы : тезисы докладов Всероссийской научной конференции с международным участием и школы для молодых ученых, Петрозаводск, 9–13 сентября 2024 г. : тезисы докладов : научное электронное издание / редакционная коллегия: Н. В. Ильмаст, Н. М. Казнина, С. Н. Хуртина ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Российская академия наук, Отделение биологических наук Российской академии наук, ФИЦ «Карельский научный центр Российской академии наук», Институт биологии КарНЦ РАН. – Петрозаводск : КарНЦ РАН, 2024, с. 18 (год публикации - 2024)

2.

Феоктистова Н.Ю., Карманова Т.Н., Мещерский И.Г., Мещерский С.И., Суров А.В.

Разнообразие аллелей главного комплекса гистосовместимости у полевых мышей (Apodemus agrarius) в парках города Москвы

Известия Академии наук. Серия биологическая, № 2, с. 160–174 (год публикации - 2025)

10.31857/S1026347025020043

3. Феоктистова Н. Ю., Карманова Т. Н., Мещерский С. И., Мещерский И. Г., Суров А. В. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АДАПТАЦИИ ГРЫЗУНОВ К ОБИТАНИЮ В ГОРОДАХ ТЕРИОФАУНА БЕЛАРУСИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня рождения профессора П. Г. Козло. Минск, 24-26 сенября 2024 г. Научное электронное издание, ТЕРИОФАУНА БЕЛАРУСИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ РЕГИОНОВ Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию со дня рождения профессора П. Г. Козло. Минск, 24-26 сенября 2024 г. Научное электронное издание, с. 290-292 (год публикации - 2024)

4. Карманова Т. Н., Горелышева Д. И. , Мещерский С. И., Феоктистова Н. Ю. ОСОБЕННОСТИ ПАРАЗИТАРНОЙ НАГРУЗКИ МЫШЕВИДНЫХ ГРЫЗУНОВ НА ТЕРРИТОРИИ Г. МОСКВЫ Фундаментальные и прикладные аспекты адаптации живых организмов к изменяющимся условиям окружающей среды Севера: исследования, инновации, перспективы : тезисы докладов Всероссийской научной конференции с международным участием и школы для молодых ученых, Петрозаводск, 9–13 сентября 2024 г. : тезисы докладов : научное электронное издание , Фундаментальные и прикладные аспекты адаптации живых организмов к изменяющимся условиям окружающей среды Севера: исследования, инновации, перспективы : тезисы докладов Всероссийской научной конференции с международным участием и школы для молодых ученых, Петрозаводск, 9–13 сентября 2024 г. : тезисы докладов : научное электронное издание /стр. 35 (год публикации - 2024)

5. Карманова Т.Н., Феоктистова Н.Ю., Мещерский С.И., Мещерский И.Г., Суров А.В. Особенности генетической структуры полевой мыши (Apodemus agrarius Pallas, 1771) в парках Москвы и пригороде Сборник тезисов 28-й Пущинской школы-конференции молодых ученых с международным участием «БИОЛОГИЯ – НАУКА XXI ВЕКА». Пущино: ФИЦ ПНЦБИ РАН, с. 540-541 (год публикации - 2025)

6. Феоктистова Н.Ю., Суров А.В., Карманова Т.Н., Беленкова В.В. Полевая мышь (Apodemus agrarius Pallas, 1771), как объект мониторинговых исследований в г. Москве, в том числе по микропластику ISBN 978-5-908015-36-3, Proceedings of the institute of Biology, Микропластик как новейший токсикант позвоночных животных. Материалы конференции ИПЭЭ РАН им. А.Н. Северцова и ГНЦ ФГБНУ ВНИРО. М.: Т-во научных изданий КМК. 2025. 60 с. , p. 52 (год публикации - 2025)

7.

Беленкова В. В., Карманова Т. Н., Мещерский С. И., Суров А. В., Кацман Е. А., Феоктистова Н. Ю.

БИОАККУМУЛЯЦИЯ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ И МЫШЬЯКА В ТКАНЯХ ПОЛЕВЫХ МЫШЕЙ (APODEMUS AGRARIUS) (MURIDAE, RODENTIA), ОБИТАЮЩИХ В ПАРКАХ г. МОСКВЫ

ПОВОЛЖСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, № 2. С. 127 – 140 (год публикации - 2025)

10.35885/1684-7318-2025-2-127-140

8. Карманова Т. Н., Беленкова В. В., Феоктистова Н. Ю., Мещерский С. И., Суров А. В. МИКРОПЛАСТИК В ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОМ ТРАКТЕ ПОЛЕВЫХ МЫШЕЙ (APODEMUS AGRARIUS PALLAS, 1771) НА ТЕРРИТОРИИ ПАРКОВ Г. МОСКВЫ ДОКЛАДЫ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК. НАУКИ О ЖИЗНИ, том 525, с. 693–697 (год публикации - 2025)

9.

Беленкова В. В., Карманова Т. Н., Селезнев Д. Г., Суров А. В., Феоктистова Н. Ю.

СЕЗОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАКОПЛЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ И МЫШЬЯКА В ТКАНЯХ ПОЛЕВЫХ МЫШЕЙ (APODEMUS AGRARIUS PALLAS, 1771) (MURIDAE, RODENTIA), ОБИТАЮЩИХ В ПАРКАХ г. МОСКВЫ

ПОВОЛЖСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ, № 4. С. 381 – 391 (год публикации - 2025)

10.35885/1684-7318-2025-4-381-391

10. Феоктистова Н.Ю., Карманова Т.Н., Мещерский С.И., Беленкова В.В., Суров А.В. Особенности паразитарной нагрузки и загрязнения тяжелыми металлами и микропластиком у грызунов в городе на примере полевой мыши (Apodemus agrarius, Pallas, 1771) Proceedings of the Institute of Biology. 55 Anniversary of the joint russan-mongolian complex biologycal expedition, P. 200-201 (год публикации - 2025)