- 11 марта завершился прием заявок на соискание грантов по приоритетному направлению Фонда "Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами". Расскажите несколько слов о его результатах, возможно, уже удалось подвести какие-то итоги?

- Да, первичная статистика по конкурсу у нас уже есть. Заявочная кампания длилась месяц, за это время в фонд поступило более 11 тыс. заявок из 80 регионов Российской Федерации, как участники проектов в информационно-аналитической системе фонда были зарегистрированы более 108 тыс. человек.

Наиболее активными по числу поданных от региона заявок стали Москва, Санкт-Петербург, Новосибирская, Томская и Московская области. Если рассматривать федеральные округа, то здесь безусловно лидирует Центральный – почти половина всех поступивших заявок, Сибирский и Приволжский округа.

Заявок, поданных от учреждений высшей школы, было почти на 20% больше, чем от академических структур. Теперь несколько слов о распределении по отраслям знаний. Больше четверти всех заявок были посвящены гуманитарной и социальной тематике, далее по количеству поступивших на конкурс заявок - инженерные науки, физика и науки о космосе, химия и науки о материалах.

Более подробную информацию о результатах приема заявок мы планируем разместить на нашем сайте в самое ближайшее время.

- Основной вопрос, как всегда, про деньги. Конкурс закончен, эксперты приступили к отбору перспективных предложений от учёных. Когда они смогут получить финансирование?

- Деньги от государства в фонд уже поступили. Подготовка заявок длилась месяц. Далее два месяца экспертизы и подведения результатов. Таким образом, уже в июне грантополучатели смогут получить деньги. Эту возможность они смогут реализовать, подписав с нами соответствующее соглашение.

- А что представляют собой эксперты? Не возникнет ли, как нередко бывает у нас в конкурсах и тендерах, поводов для подозрений в, скажем, "заинтересованности" экспертов в том или ином участнике?

- Экспертный совет один на всех. Вместе с тем он будет разбит на секции, которые соответствуют отраслям знаний. Сейчас нами создано 9 секций. Такая вот несложная схема.

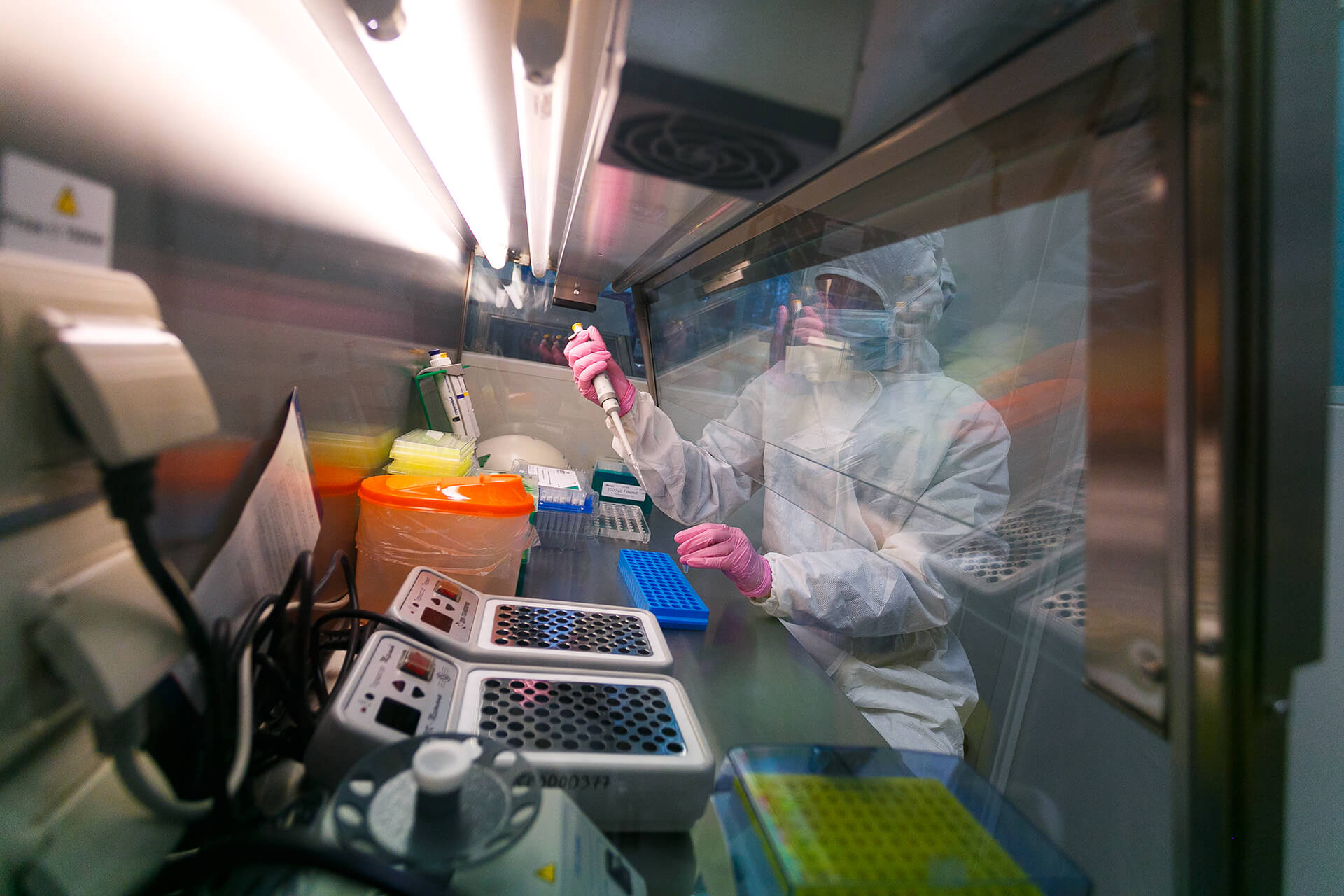

Сами же члены экспертного совета, могу заверить, являются действующими авторитетными учеными, которые отобраны по имеющимся базам данных многотысячного корпуса российских исследователей. Мы брали наиболее рейтинговых учёных и направляли им запрос-просьбу назвать имена тех, кому они доверили бы экспертизу научных проектов.

Собрав такую информационную базу, мы можем обращаться к конкретным специалистам. Всего их будет порядка 60 человек. Персональный состав экспертного совета прошел утверждение попечительским советом фонда и вскоре будет опубликован на сайте фонда. Возглавил его авторитетный ученый, член-корреспондент РАН Александр Клименко.

- А как конкретно будут работать эксперты? Будут смотреть как на фактическое содержание заявки, так и на то, в чем они точно разбираются как учёные, в методическом плане, например?

- Эксперт будет заполнять анкету, состоящую из пяти разделов. Первый раздел формальный – соответствие тематики проекта тем направлениям, по которым работает фонд.

Второй раздел – профессиональный уровень руководителя проекта. В нем достаточно подробно будет описано, чем можно охарактеризовать руководителя проекта. Речь идёт о его профессиональном уровне – это и наличие ученых степеней, и членство в ведущих научных сообществах, и публикации, и монографии, и его рейтинги, информация о наличие опыта руководства какими-то научными проектами.

Третья часть – научная обоснованность проекта. Оценивается научное содержание – значимость, актуальность тематики.

Четвертый – значимость предполагаемых результатов. Выше ли они мировых или мы собираемся кого-то догонять?

Пятый – качество планирования проекта.

- Насколько объективны будут результаты экспертизы?

- Вопрос объективности научной экспертизы я бы не сводил к универсальности форм и другим простым решениям. Речь идет и о репутации эксперта как ученого. Если ученый дорожит ею, он будет ответственно относиться к этой процедуре.

А конфликты в такой высоко соревновательной и в то же время глубоко нервной области, думаю, неизбежно будут иметь место. Мы в этой связи считаем важной регулярную ротацию экспертного пула. Более того всем руководителям проектов будет предоставлена возможность ознакомиться с рецензиями экспертных заключений.

- Еще один момент волнует ученых. Что вы думаете по поводу конфликта интересов в процессе экспертизы?

- У нас несколько раз было детальное обсуждения проблемы конфликта интересов. Россия – большая страна и одновременно маленькая. Большое количество ученых связаны трудовыми, гражданско-правовыми, просто человеческими отношениями.

Если мы требуем от эксперта выполнять свои функции, исключив какие-либо взаимоотношения, то будет риск, что мы просто не найдем эксперта. Формализовать же это не всегда возможно. Так что в каждом конкретном случае требуется свой подход.

Но в любом случае, прямой конфликт интересов мы учитываем. И в документах фонда указан перечень ситуаций, которые могут подпадать под конфликт интересов.

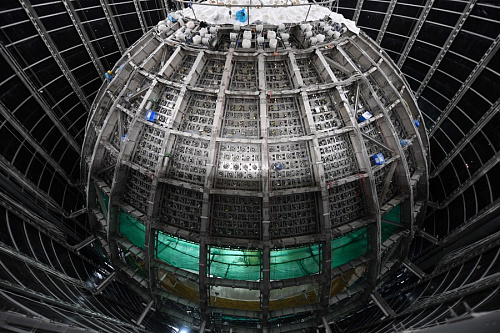

- А что по поводу финансирования так называемых "мегасайенсов"? Оно будет идти отдельно, вне вашего фонда?

- Да. Здесь есть сложности юридического плана. Дело в том, что это публичное обязательство правительства, а передать их фонду затруднительно. Мы не являемся структурным подразделением исполнительной власти.

- А если для некоего исследования не обойтись только лишь деньгами гранта?

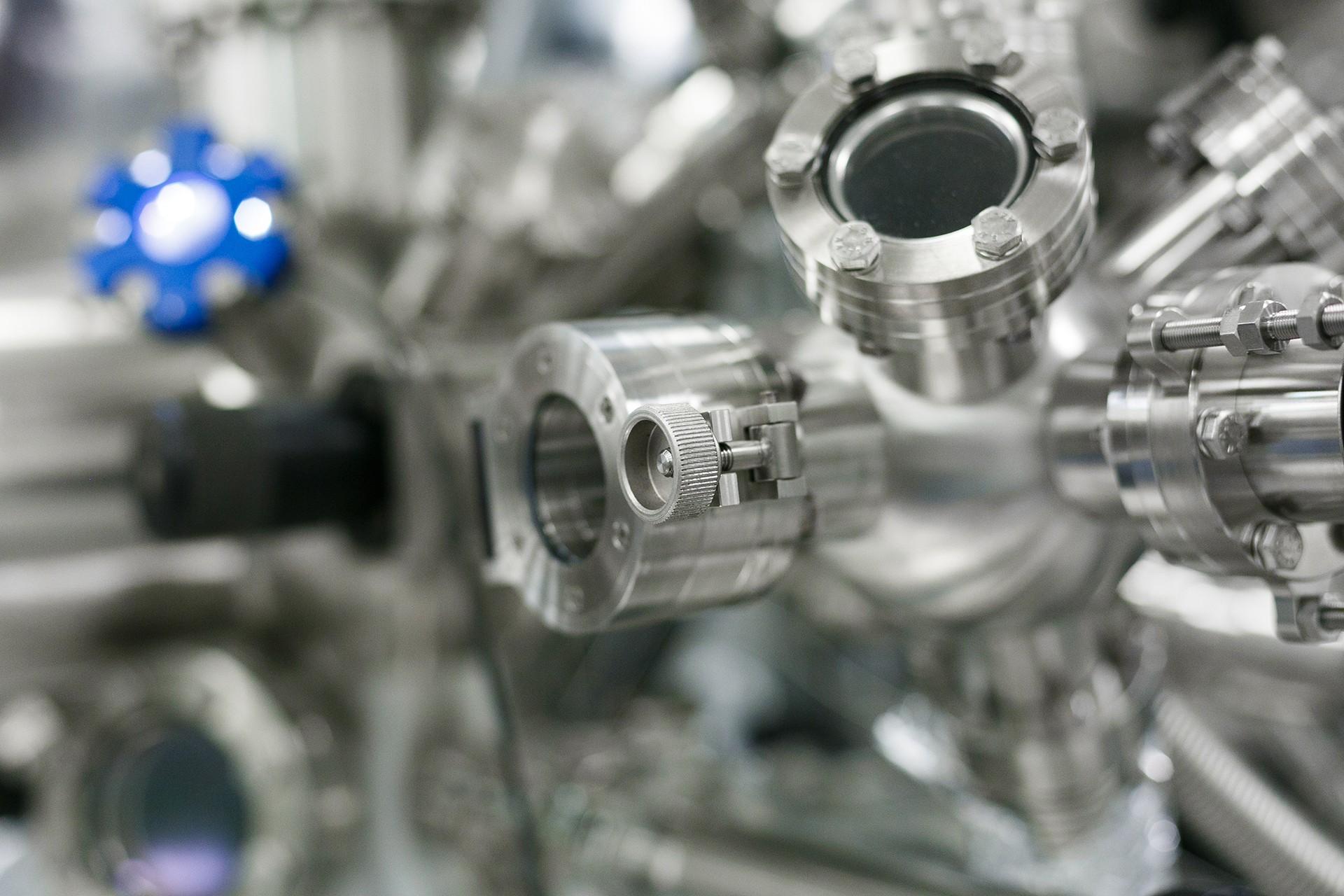

- Мы готовы финансировать заявку, в которой будет сказано, что проект будет осуществляться в одном месте, а какие-то отдельные исследования необходимо провести на установках других организаций, в том числе зарубежом. Единственное условие – чтобы в заявке это было обосновано.

- Вы – фонд финансирования фундаментальной науки. А предусмотрен ли какой-либо критерий различения между фундаментальной и прикладной наукой? Я имею в виду - не может ли кто-нибудь под видом фундаментальной науки протолкнуть свое чисто прикладное изобретение?

- Дано такое определение. Когда проходил закон о фонде, одновременно во втором чтении были внесены поправки в закон о науке. И там даны чёткие определения, что такое фундаментальные, поисковые и прикладные исследования. Это сейчас содержится в законе.

Если же подходить к вопросу с общей точки зрения, то в чём возникает главная сложность? Мы всегда говорим о бюджетных деньгах. Чиновник в рамках федеральной целевой программы должен нести ответственность за формирование темы исследований. Сформировав правильную тему и сформировав правильный государственный заказ, он должен чётко видеть свою ответственность, потому что созданный результат он должен использовать либо в экономике, либо в социальной жизни страны.

Поэтому федеральные целевые программы – это госконтракт на обеспечение нужных обществу или государству услуг. Фундаментальные же исследования – это уже достояние человечества, общества в целом. По фундаментальным исследованиям нет ни физического, ни юридического лица, которое могло бы сформулировать, зачем и что ему нужно. Но без этих знаний общество жить не может.

Это знание о том, как устроен и развивается мир. И требовать от чиновника формулировки государственного задания на фундаментальное исследование – это нонсенс. Даже чиновник, который в прошлом был ученым, с переездом в кабинет так или иначе теряет часть знаний и перестает быть значимым для науки, потому что без ежедневного посещения библиотеки или лабораторий сохранить и развивать знания невозможно.

Так что здесь остаётся руководствовать как формально-юридической стороной дела, так и здравым смыслом.

- Предусматривается ли какое-то планирование грантов?

- Конечно. И это будет мнение именно экспертного совета. Существует определённая общая логика развития науки, - и пускай ее определяют ученые.