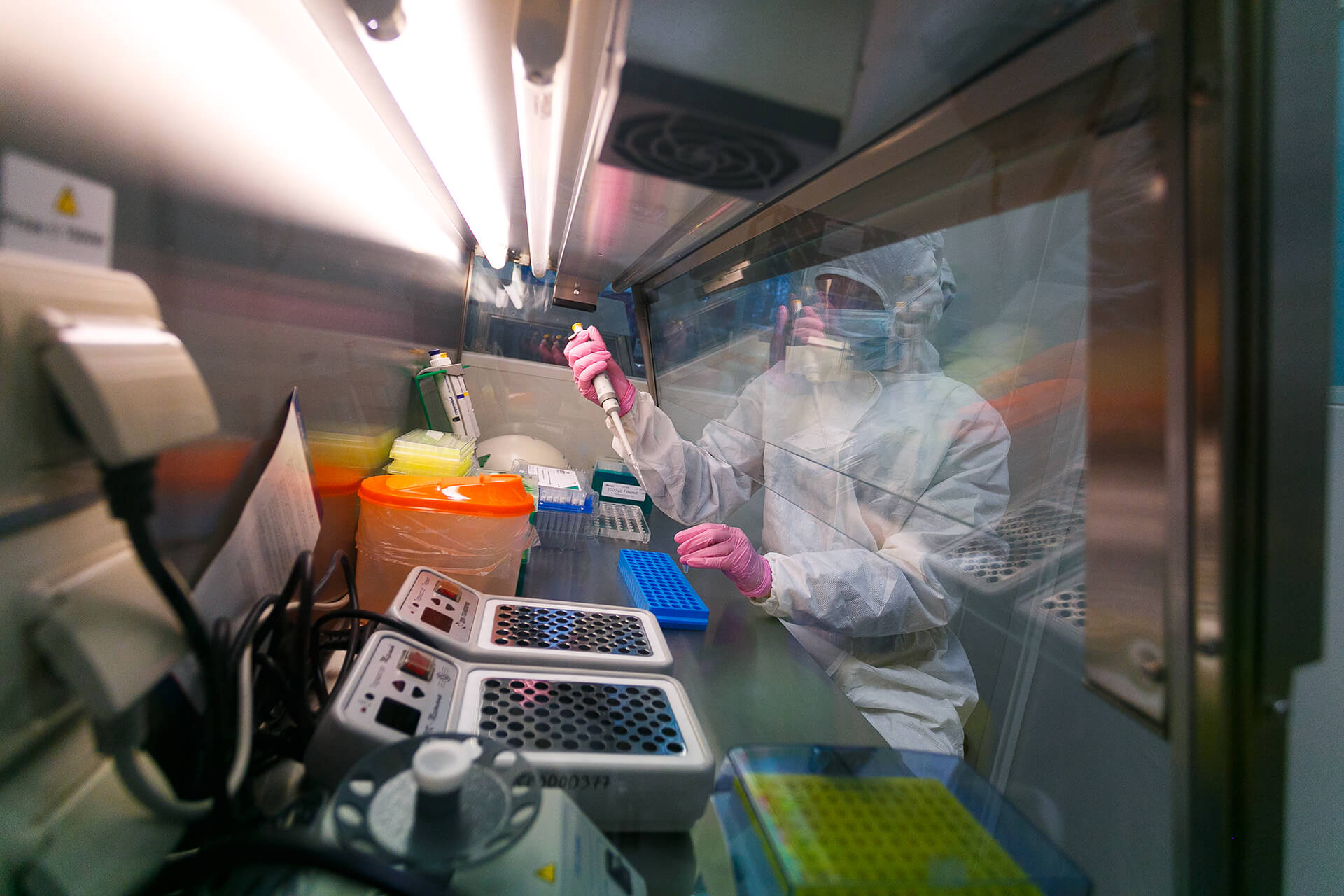

В качестве примеров можно взять влияние на геном микобактерий антибиотиков второго ряда — фторхинолонов и совсем нового препарата бедаквилина. Сейчас стало понятно, что резистентность к ним развивается очень быстро. При полногеномном секвенировании видно не просто появление мутаций устойчивости в геноме штамма, но и увеличение их доли у штамма, который выделен через три месяца после лечения по сравнению с одним месяцем. И тогда можно сделать вывод, что лечить этим антибиотиком пациента смысла почти и нет.

Здесь нужно понимать, что сами антибиотики прямо на ДНК не действуют, они не являются мутагенами (в противном случае они бы действовали и на ДНК человека, что неприемлемо). Антибиотики, как сказано выше, приводят к созданию условий, при которых клетки бактерий с определенными случайными и в то же время полезными мутациями получают преимущество и выживают.

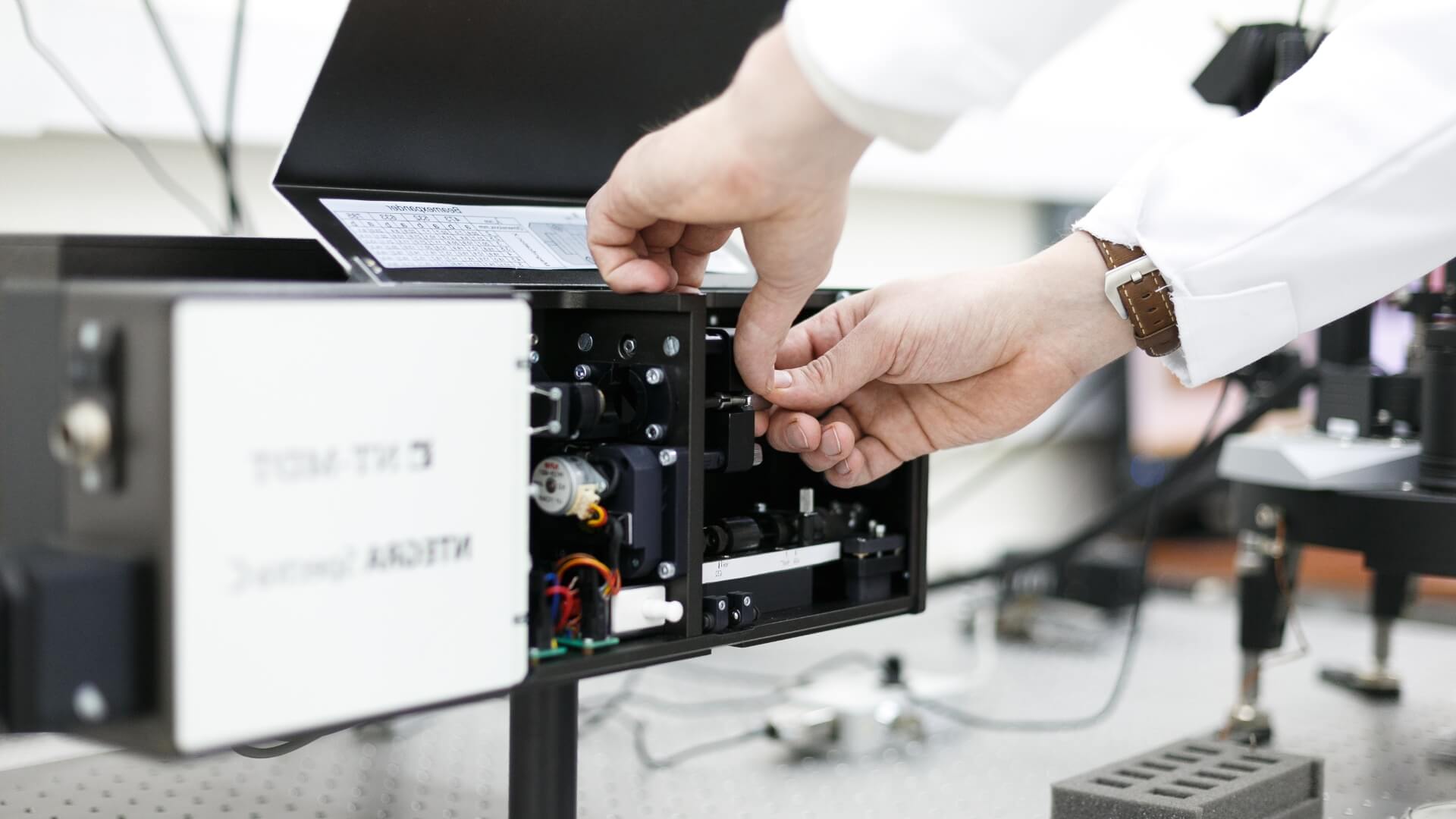

Есть еще, конечно, способ борьбы с бактериями, когда в организм вводится массивная доза антибиотика, и таким образом пытаются преодолеть устойчивость. Исследование таких сверхдоз, их кратковременного действия — тоже очень интересное направление. Берут капельку крови и с помощью иммунохимии смотрят, сколько этого антибиотика реально попало в кровь. Может быть, он быстро выводится из организма — то есть лекарство человек принимает, но в кровь оно как бы не попадает.— Туберкулез для меня — это не столько болезнь (я не медик), сколько и прежде всего биологический вид Mycobacterium tuberculosis, который сосуществует с нами десятки тысяч лет. Только в конце XIX века стала понятна микробная природа заболевания, когда Роберт Кох открыл туберкулезную палочку.

Мне когда-то коллега-эпидемиолог сказала: «Туберкулез — это просто одна инфекция, это скучно». Да — для эпидемиолога, для которого это еще одна болезнь в перечне инфекций: туберкулез, дифтерия, столбняк и т.д. Но мне интересна история, происхождение и эволюция микроба, это намного более многогранно.

— Можете ли вы назвать какие-то наиболее яркие вехи в вашей области?— Для начала, подтвердить все наши гипотезы: когда, что и главное за счет чего произошли и закрепились изменения в геноме Mycobacterium tuberculosis. Например, существует генотип Ural, который, как изначально предполагали, возник на Урале. Однако потом, спустя годы, при анализе данных выяснилось, что его доля больше в северном Причерноморье. В южном Причерноморье возникло родственное ему другое семейство (TUR — от Турции) — то есть, видимо, их общий предок где-то там и появился, в районе Черного моря.

Есть еще интересное латиноамериканско-средиземноморское семейство (англ. LAM) M. tuberculosis, у которого есть ветвь, характерная для России, LAM-RUS. Она распространена на очень большой территории — не только в нашей стране, но и в целом в Северной Евразии, например в Монголии. Все штаммы LAM-RUS очень близки друг к другу. И когда эта ветвь возникла, непонятно — видимо, очень давно, потому что, например, штаммы в Монголии как раз не обладают лекарственной устойчивостью. Это значит, что эти штаммы LAM-RUS попали туда еще до эры антибиотиков. Как этот генотип распространялся, мы не знаем. Вероятно, через потоки людей, постепенно, медленно, десятилетиями, а может и столетиями. Но для ответа на этот вопрос надо либо изучать древние кости (что было бы идеально, но по многим причинам сложно), либо иметь более широкую и географически разнообразную выборку и более продвинутые методы биоинформатического анализа.

Также в рамках нашего недавно завершенного проекта РНФ мы нашли другой, очень необычный генетический вариант M. tuberculosis с генетическим профилем из шести характерных мутаций устойчивости к четырем антибиотикам. Он встречается, хотя и в небольшой доле, в самых разных частях России (Северо-Запад, Сибирь), а также в Греции (куда он попал с мигрантами из бывшего СССР) и в Албании, Сербии, а недавно и в Польше. Этот профиль устойчивости сформировался достаточно давно, по нашей оценке, в 1970-е годы, но где это было, загадка. У меня есть гипотеза, что это могло произойти в рамках пенитенциарной системы, условия которой в СССР этому способствовали. Например, другой известный и эпидемический российский штамм Beijing B0/W148 был впервые описан в конце 1990-х годов в тюрьмах четырех разных городов Сибири. В ходе того же проекта РНФ мы обнаружили еще один необычный штамм, который я назвал «бурятским генотипом», для которого была характерна высокая летальность, причем и в мышиной модели, и для выборки больных людей. Необычность его в том, что он выявляется практически только в Бурятии, хотя вполне мог бы и распространиться за ее пределы в связи с экономической миграцией населения в последние 30 лет.

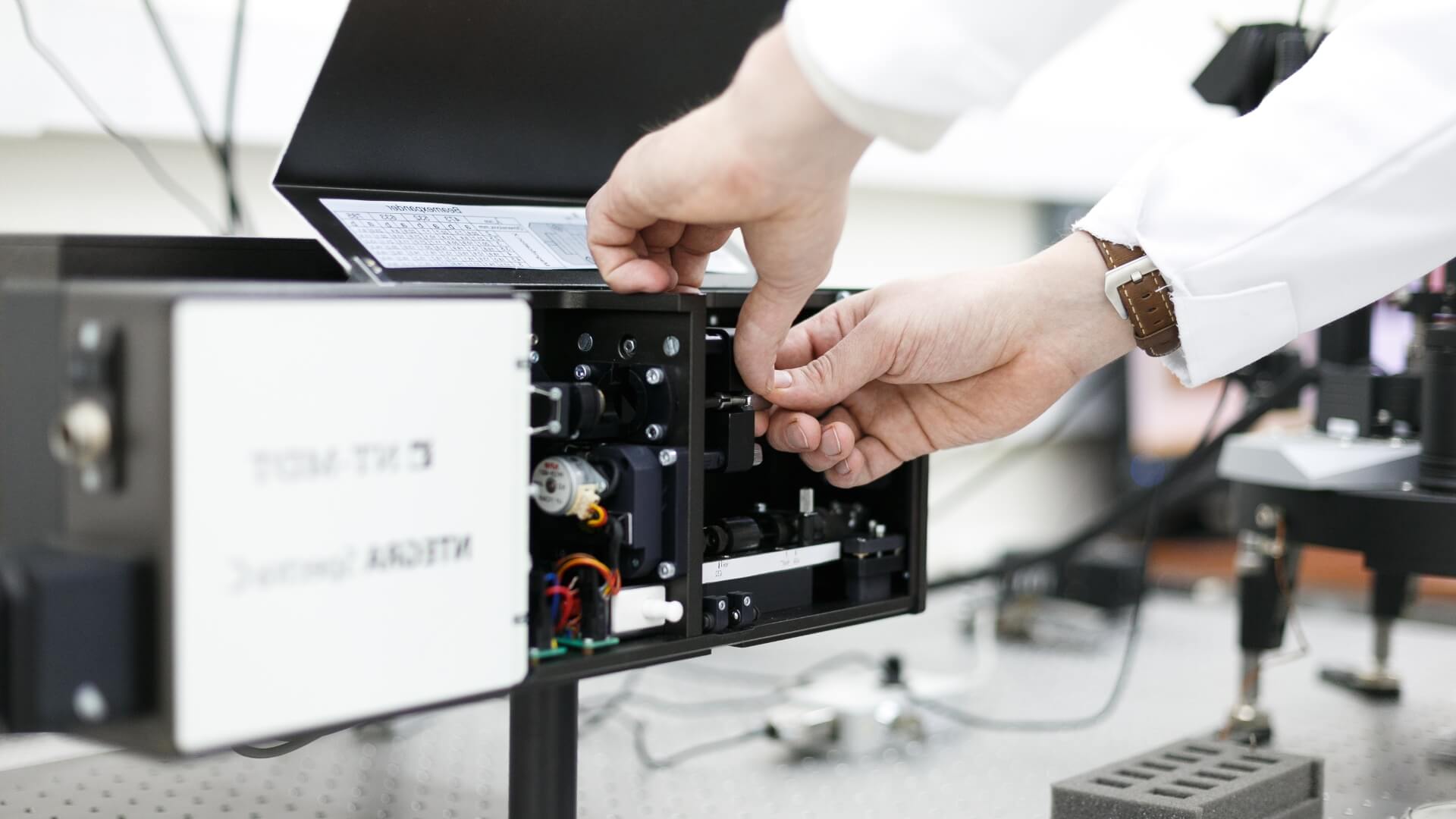

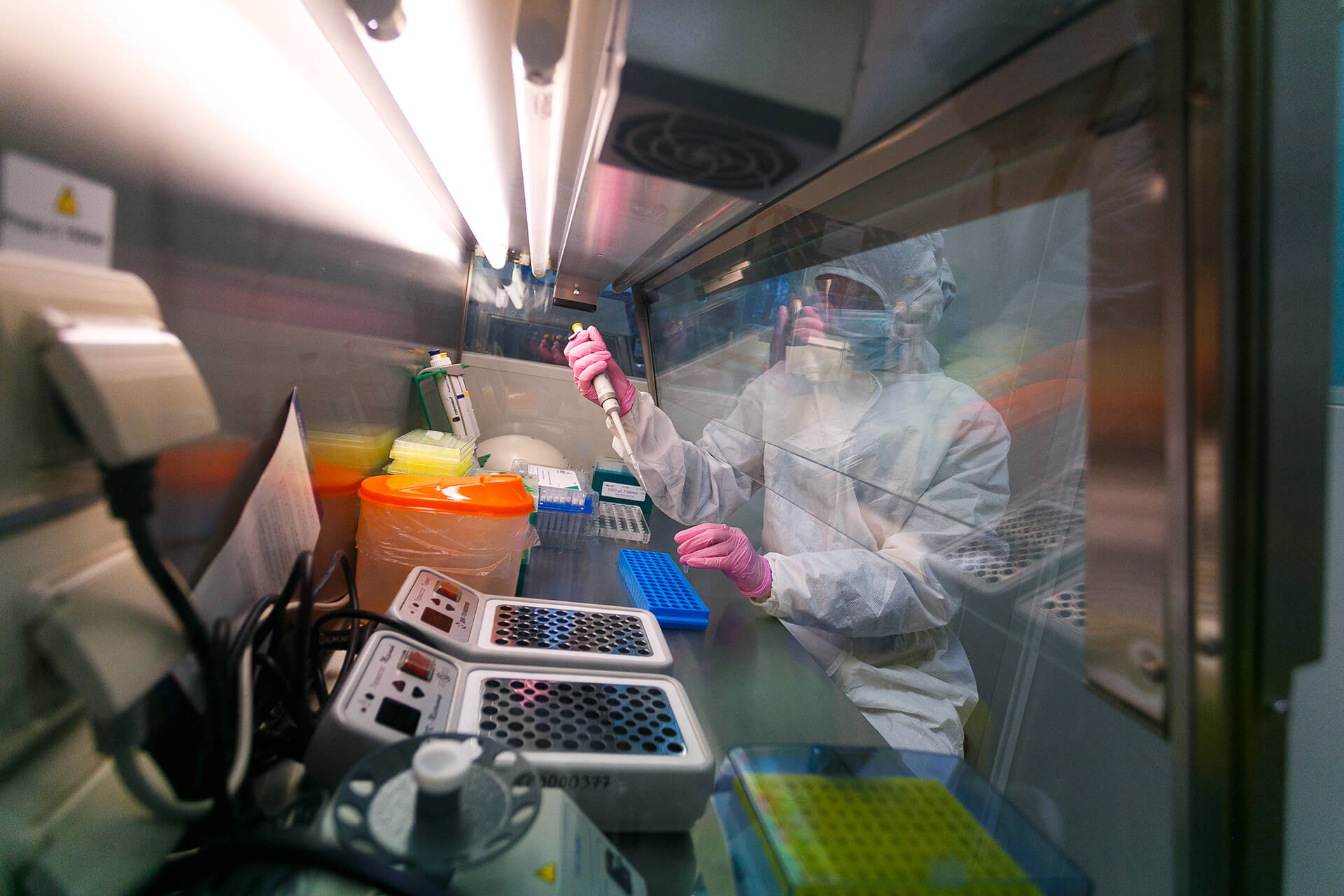

Когда-то мы попытались обратиться к древней ДНК. Мой коллега и друг из Иркутска Олег Огарков собрал целый ящик костей с возможными следами костного туберкулеза в результате работы археологической экспедиции на одном из церковных кладбищ XIX века. В результате с помощью ПЦР мы вроде доказали наличие ДНК возбудителя туберкулеза. Однако при таком анализе критическим является риск контаминации, т.е. загрязнение древней ДНК современными фрагментами ДНК того же туберкулеза. Когда я повторил опыт в Петербурге с использованием высокочувствительной ПЦР в реальном времени, результат был, скажем так, неидеальный (отрицательный контроль, т.е. образец, в котором не было биологического материала, также дал слабый сигнал). И хотя внутренне я убежден, что туберкулез (именно древний штамм) в некоторых из этих костей был, опубликовать такие результаты, к сожалению, невозможно. На самом деле, гораздо более интересно было бы понять, какой именно геновариант был у тех Сибирских штаммов, родственный современным или какой-то другой.

Игорь Мокроусов. Источник: личный архив

— Люди перемещаются и передают туберкулезные бактерии друг другу. Например, индустриальная революция была очень мощным фактором роста заболеваемости — и смертности тоже. Тогда еще не было лекарств, не было вакцины, поэтому в начале XX века смертность в России была буквально 400 человек на 100 тысяч — это невероятно высокий показатель, в Европе так было раньше, в XVIII веке. До этого периода заболевание, видимо, передавалось внутри домохозяйства, среди родственников. Я это называю вертикальной передачей, вертикальной в широком общебиологическом смысле. То есть люди просто жили вместе, и постепенно они заражали друг друга. Кто-то умирал, у кого-то был скрытый туберкулез, бессимптомный. Потом это передавалось следующему поколению, и вот так постепенно туберкулез распространялся по дворам. Если люди перемещались из одного места в другое, то они несли с собой свои штаммы, которые постепенно начинали укореняться на новой территории. При увеличении скученности происходило более резкое эпидемическое, горизонтальное распространение. При этом, конечно, играла роль и генетическая восприимчивость разных этнических групп к туберкулезу (но это отдельная интересная тема, речь не об одном гене и одной мутации, а о множестве слабо взаимодействующих генов человека).

При изучении истории туберкулеза, возникновения и распространения его штаммов всегда полезно отслеживать связь с историей. Например, коллеги из Южной Африки высказали гипотезу, что штаммы генотипа Beijing (возникшего в Китае) попали в их страну в результате деятельности голландской Ост-Индской компании, которая завозила рабов из Малайзии и Индонезии на свои плантации и рудники начиная с XVII века. Позже, когда мы изучали генетическое разнообразие российских штаммов в контексте глобальной выборки, выяснилось, что генотип, который выявлен в Шанхае, оказался очень распространен в Кейптауне, на юге Южной Африки.

История — это, конечно, очень интересная тема.В целом география туберкулеза напоминает во многом историю и географию человеческих популяций, хотя и бывают необычные ситуации. Но ко всему надо относиться со здравым смыслом. Сейчас есть очень мощные методы биоинформатики — они позволяют получить даты, когда произошло разветвление штаммов. Допустим, сто лет назад. Но в статистике есть такое понятие как «доверительный интервал», компьютерная оценка может отличаться от реальности, и если написано, упрощенно говоря, «сто лет назад плюс-минус триста лет», то результат вызывает сомнение. Конечно, история богата на события, и часто можно усилить результаты биоинформатических изысканий историческими данными — подыскать событие, которое могло бы подтвердить гипотезу. Другое дело, что к таким выводам нужно относиться с сильной долей самокритики и самоиронии.

— Как в будущем вы видите развитие своей области?— Пока я вижу, что исследования будут становиться все более мощными в плане системной биологии, когда все знания собираются вместе, например, анализируются сети взаимодействия разных генов между собой, взаимодействие организма человека и микроба, причем как на индивидуальном, так и на популяционном уровне на коротких и длинных отрезках времени. В сотрудничестве с нашими российскими и зарубежными коллегами, мы планируем изучать, как проявляются разные гены в реально живущем микробе (транскриптомика, протеомика) в том числе и в процессе взаимодействия микро- и макроорганизма (экспериментальный туберкулез в модели зараженных лабораторных животных).

Кроме того, сейчас появляются все более и более мощные компьютеры, нейросети. Это тоже продвинет исследования вперед. Конечно, очень желательно, чтобы все это происходило при взаимодействии разных участников — врачей, микробиологов, иммунологов, биохимиков. Только так можно наиболее полно и адекватно интерпретировать полученные результаты (хотя, наверное, при таком подходе какие-то особо безумные идеи будут убиты в зародыше). Для меня наука — прежде всего обсуждение, объяснение, интерпретация знаний, а не просто их получение и накопление.