Алмаз — самый твердый и теплопроводный среди минералов в мире. Является кубической формой углерода. О происхождении и возрасте алмазов до сих пор идёт дискуссия — учёные придерживаются разных гипотез. Основные месторождения алмазов находятся в Африке, России, Австралии и Канаде. Самым известным применением алмазов являются бриллианты.

Желтые, голубые, кроваво-красные, бесцветные. Размером с горошину и меньше. Алмазы с разными свойствами выращивают в Институте геологии и минералогии СО РАН. Заведующий лабораторией экспериментальной минералогии и кристаллогенезиса Юрий Пальянов показывает кристаллы, бережно уложенные в коробочку.

По его словам, существуют три уровня качества кристаллов алмаза — это порошки для шлифовки разных материалов, прозрачные камни для ювелирной промышленности и самое высокое — кристаллы для приборов. Алмаз с новыми свойствами, аналогов которому нет в природе, может совершить прорыв в квантовых технологиях.

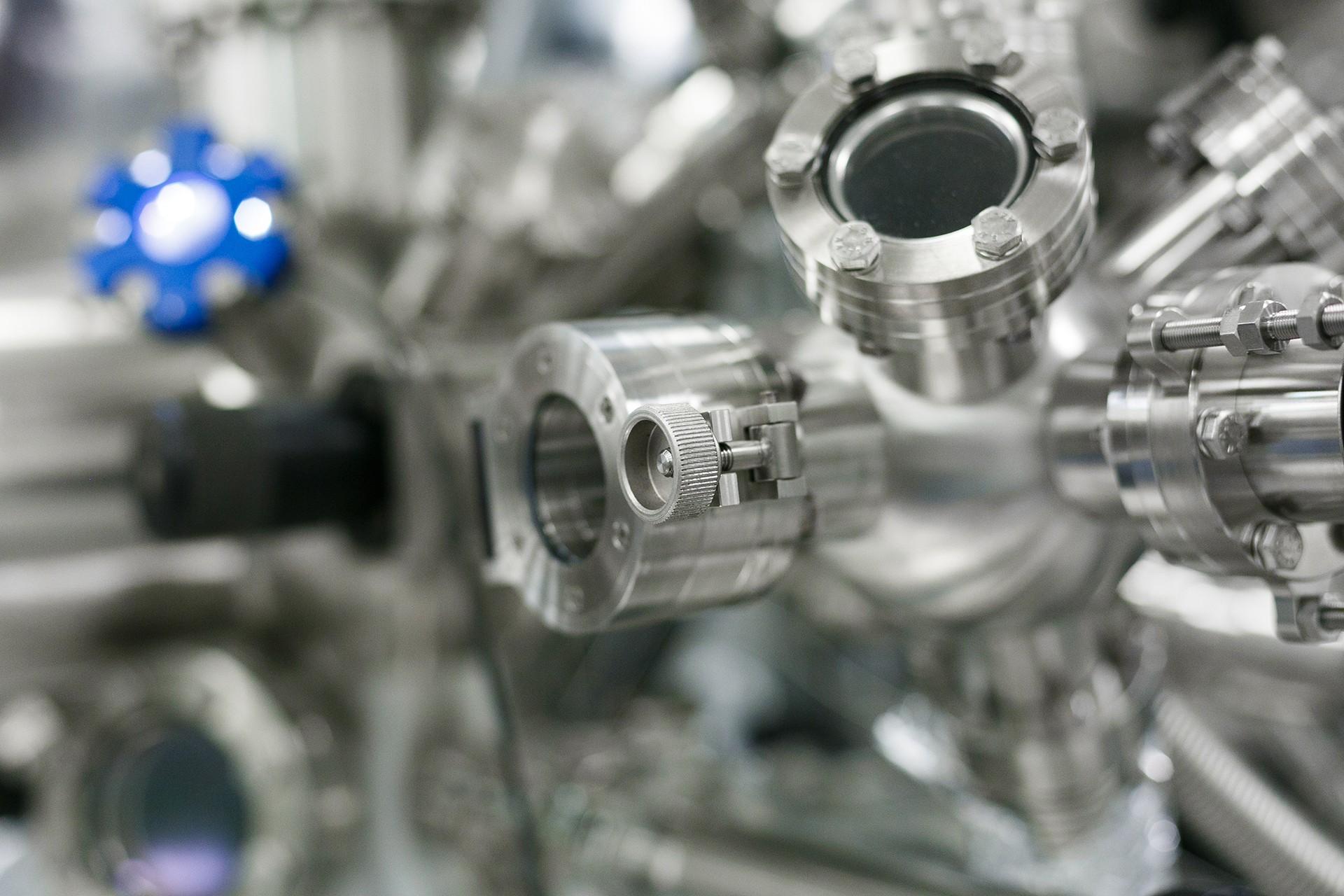

Первые синтетические алмазы начали создавать в 1955 году при высоком давлении. Этот способ используется до сих пор, но если иностранные компании применяют пресс до 55 тонн, то в Институте геологии и минералогии СО РАН для этого в начале 1980-х годов был разработан свой «Беспрессовый аппарат разрезная сфера» (БАРС).

У каждого пуансона есть площадка. Когда сегменты собирают вместе, внутри образуется полость в виде четырехугольной призмы. В этом объёме размещается ячейка высокого давления, которая состоит более, чем из 30 деталей. В этой ячейке и кристаллизуется алмаз.

«Все детали для ячейки делаем у себя, из специально подобранных материалов, которые прессуются и отжигаются. Довольно непростой процесс. Во время работы аппарат охлаждает циркулирующая вода. Все показатели выводятся на компьютер и можно контролировать параметры эксперимента», — продолжил собеседник.

На выращивание кристалла алмаза уходит от десятка до сотен часов. Чтобы получить новые свойства, ученые экспериментируют с температурой, давлением, средой кристаллизации и различными примесями.

Определяющими в создании новых свойств алмаза являются дефектно-примесные центры. Каждый кристалл имеет дефекты — нарушение периодичности кристаллической решетки. Ученые с помощью примесей различных веществ создают контролируемый дефект, когда в решетку алмаза встраиваются нужные атомы. Например, в кристаллическую решетку вместо атома углерода, из которых состоит алмаз, легко встраивается атом азота.

Как поясняет Пальянов, основной примесью в природном и синтетическом алмазе является азот. В структуру алмаза могут входить такие примеси как бор, водород, фосфор, никель, кобальт, кремний, германий. Бор и фосфор делают алмаз полупроводниковым материалом.

Получаемые заданные свойства важны для микроэлектроники, поскольку алмаз очень устойчив к температуре и радиационным воздействиям, а его теплопроводность в пять раз выше, чем у меди.

В лаборатории института в научных целях за пару десятков лет синтезировали многие вариации алмазов с разными примесями. Результаты получили практическое применение, например, «улучшенные» алмазы использует новосибирская научно-производственная фирма «Симекс». Кристаллы встраиваются в приборы ИК фурье-спектрометрии, применяемые в аналитических и криминалистических лабораториях.

В прошлом году лаборатория экспериментальной минералогии и кристаллогенезиса параллельно с международной командой японцев и немцев разными методами пришли к одному результату — впервые вырастили алмазы с германиевыми центрами.

Встроить германий в структуру алмаза получилось не сразу — на это ушел год работы. «Попытки вырастить алмазы, легированные германием, в хорошо изученных системах на основе железа, никеля и кобальта, успехом не увенчались. Германий категорически отказался встраиваться в структуру алмаза в этих условиях», — рассказал Пальянов.

Тогда учёные попробовали в качестве растворителя-катализатора для синтеза алмаза использовать расплав магния.

«Условия кристаллизации алмазов, легированных германием, оказались весьма экстремальными: температура 1,5-1,9 тысячи градусов, давление – 70 тысяч атмосфер. Полученные кристаллы бесцветны, имеют форму кубов, а их размеры достигают двух-трёх миллиметров. Детальные исследования продемонстрировали достаточно высокое совершенство алмазной структуры и позволили выявить ещё один новый дефектный центр в алмазе», — рассказал Пальянов.

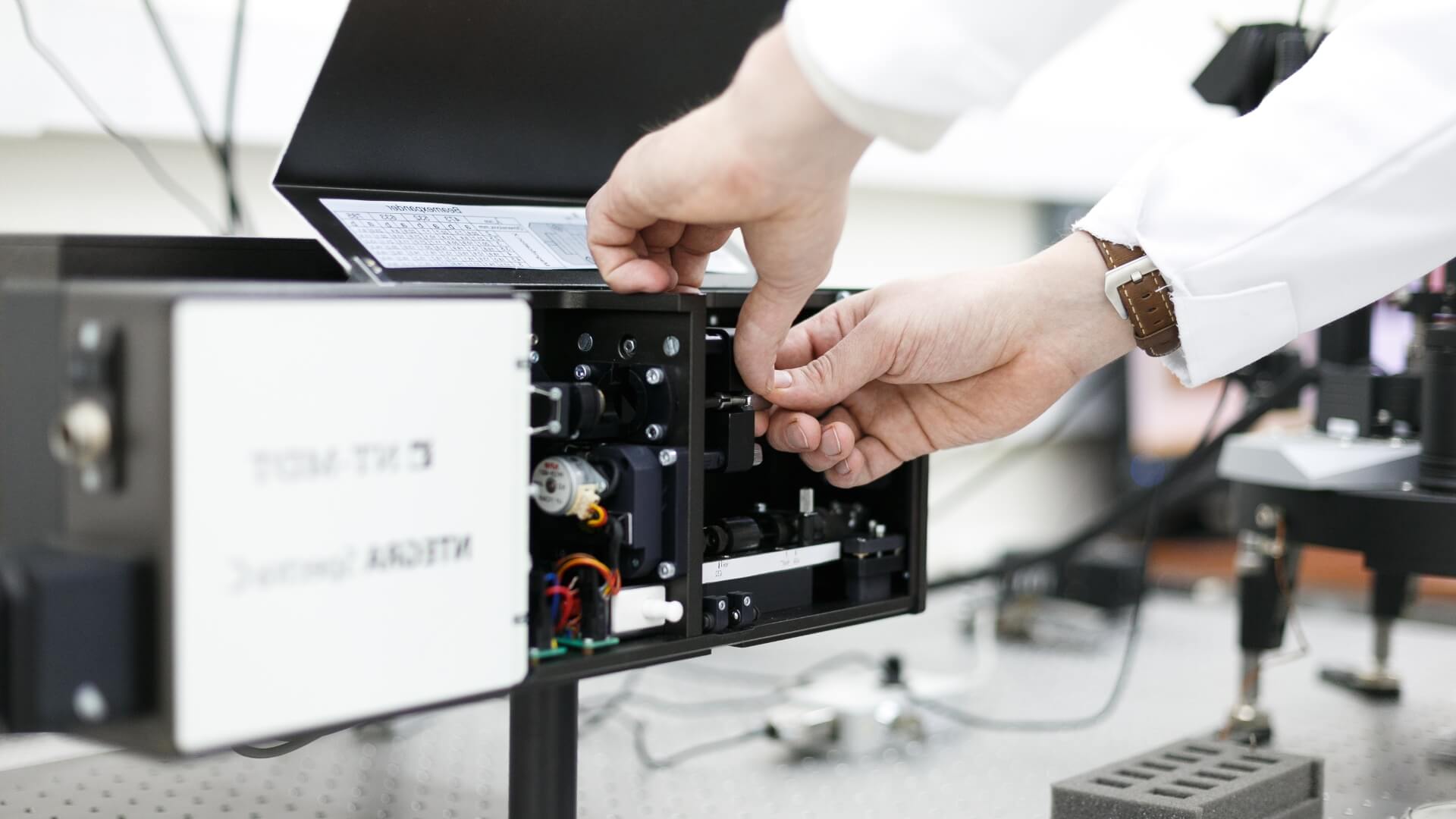

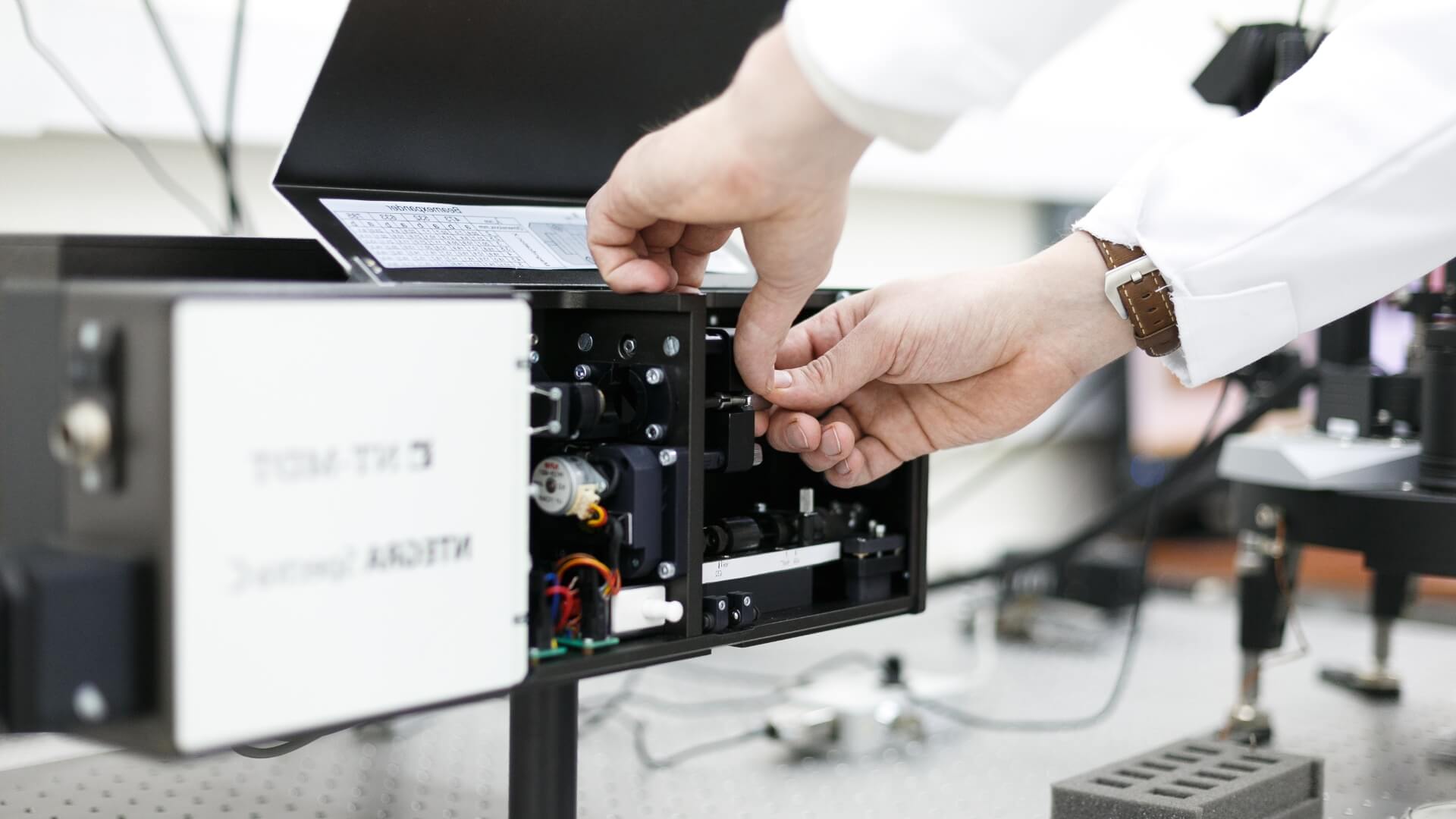

Наличие германия в алмазе доказали с помощью люминесцентной спектроскопии — лазерное излучение возбуждает оптические центры, которые затем испускают кванты света, фотоны. Энергия излучаемых фотонов зависит, хоть и слабо, но достаточно для регистрации, от массы примесного атома. Исследуя кристаллы алмаза, легированные различными изотопами германия, ученые установили в спектрах фотолюминесценции сдвиг соответствующих оптических линий и доказали присутствие германия в кристаллах алмаза.

«Новые кристаллы с германиевыми центрами весьма перспективны в квантовых технологиях. Потенциально они могут использоваться как источники одиночных фотонов. На них можно построить, например, системы связи с очень высокой степенью защиты, основанной на протоколах квантовой криптографии. Когда у вас информация передается в виде одиночных фотонов, то, в соответствии с принципом неопределенности, невозможно измерить (считать) какой-либо параметр квантового объекта не изменив другие его параметры, то есть "прослушка" сразу становиться явной», — пояснил научный сотрудник института Игорь Куприянов.

«Все, кто этим занимается, хотят иметь тонкую алмазную пленку хорошего качества, это не всегда получается. С помощью имплантации ионов водорода (протонов) в алмазе создается жертвенный слой, он удаляется специальным травлением и получается монокристальная тоненькая пленка. Периодическая структура дырочек, нанесенных на них — это уже простейший пример фотонного кристалла, на котором можно получить интересные эффекты. Этой работой мы занимаемся с Институтом физики полупроводников», — рассказал Куприянов.

Он отметил, что перспективным является создание слоя из нового материала графена в алмазе. «С учетом того, что у алмаза хорошая теплопроводность и прозрачность, то графеновый слой будет хорошо защищен, так как сам по себе он подвержен влиянию. Если это совместить, можно достичь рекордных электронных характеристик. Здесь есть интересный задел на будущее. Мы идем к приборам, которые работают по другим принципам», — отметил собеседник.

Создание алмазов с новыми свойствами нельзя отделить от работы лаборатории по моделированию природных условий образования алмазов. «Повторяют» процесс, происходивший в недрах Земли, в тех же БАРСах.

Современная наука получает информацию о том, что происходит в мантии Земли, преимущественно из ксенолитов (вынесенных на поверхность в кимберлитовых трубках обломков мантийных пород). Таких ксенолитов мало, но с их помощью можно «заглянуть» в мантию на огромные глубины, отметила старший научный сотрудник лаборатории Юлия Баталёва. Кроме того, важнейшими источниками информации о недрах являются включения в алмазах, которые выступают надежными контейнерами, сохраняя неизмененными мантийные минералы, флюиды и расплавы.

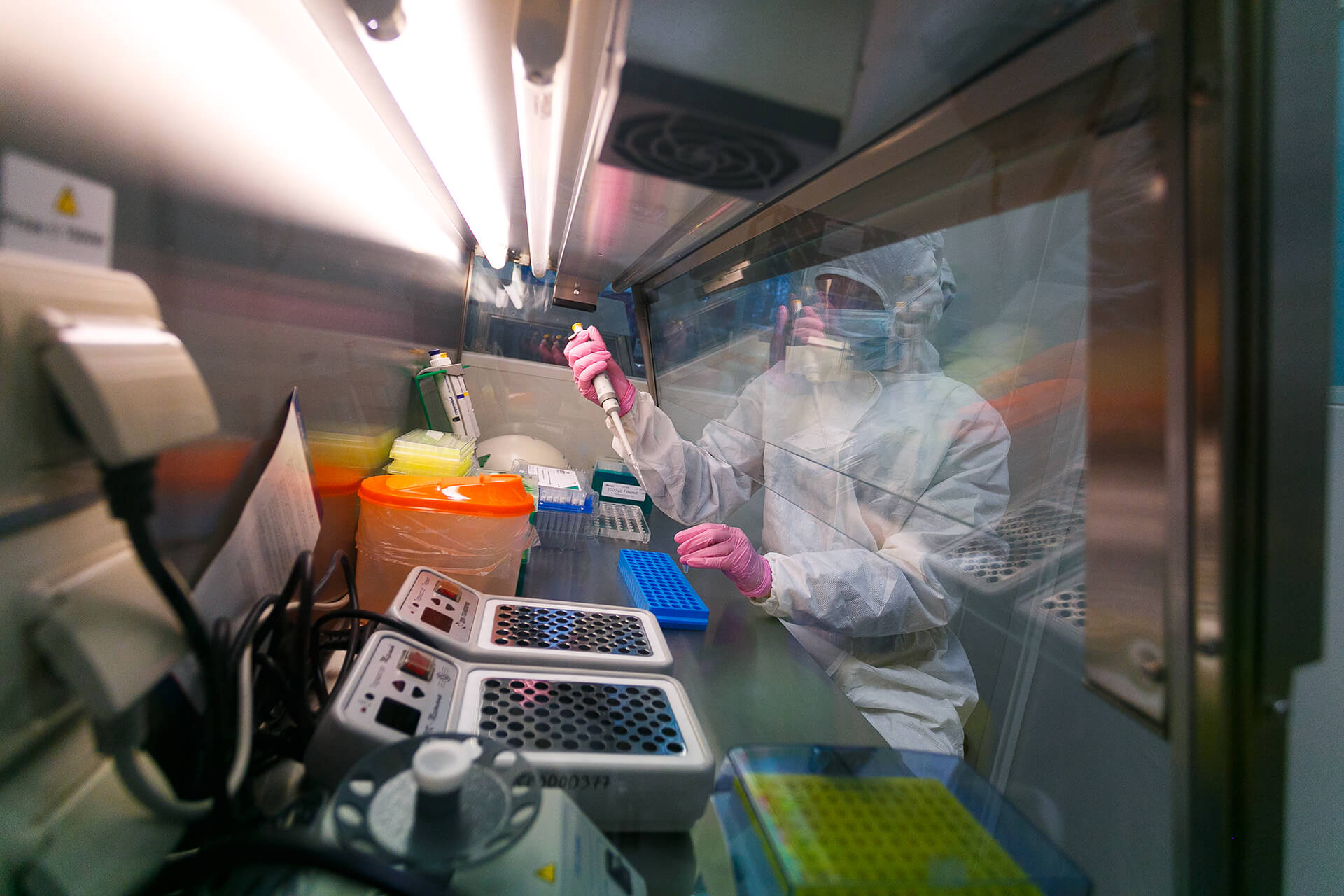

«Мы знаем, что было заложено в эксперимент, какие реагенты, какие параметры (давление и температура) применены, и видим, что мы получили на выходе. После высокобарических экспериментов мне отдают ампулку с образцом. Что происходит потом? Обычно мы образец распиливаем, делаем полировку и микрофотографии, исследуем структуру, определяем фазы, уточняем химический состав», — сказала Баталёва.

По ее словам, в распоряжении ученых есть целый арсенал методик: оптическая, электронная микроскопия, рентгеноструктурный анализ, микрозонд, ИК- и КР-спектроскопия.

«На основе полученных данных мне нужно, как Шерлоку Холмсу, понять, что же происходило в эксперименте и сопоставить с природными обстановками», — описала собеседница свою задачу.

По ее словам, в этом году провели эксперименты по определению роли сульфидов (природные соединения металлов и серы) в алмазообразовании.

«Мы взяли природный железо-никелевый сульфид, взяли карбонатно-силикатные минералы, аналогичные природным. Использовали необычную схему сборки ампул, типа таблетка в таблетке. При специально подобранных параметрах нам удалось получить очень обильный синтез алмаза, содержащих большое количество включений, похожих на природные. По сути, это - пионерская работа по образованию монокристаллических алмазов с различными включениями аналогичными природным», — рассказала Баталёва.

Она отметила, что много работ, выполняемых в лаборатории, нацелено на моделирование условий образования алмаза в зонах субдукции — это когда окисленные породы земной коры подгружаются в восстановленную мантию. Подобный глобальный процесс делает возможной реализацию окислительно-восстановительных реакций на больших глубинах, в том числе реакций с образованием алмаза.

«Мы провели ряд экспериментов по взаимодействию карбоната (соль угольной кислоты) с железом и с карбидом железа (соединение углерода с металлом). В результате был осуществлён синтез алмаза с разными примесями и типами включений и определены возможные механизмы природного алмазообразования. Опубликована статья в американском журнале PNAS с высоким рейтингом, получившая хорошее признание», — сообщила собеседница.