–Т –Ш–љ—Б—В–Є—В—Г—В–µ —В–µ—А–∞–њ–Є–Є –Є –њ—А–Њ—Д–Є–ї–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Л (—Д–Є–ї–Є–∞–ї –§–Ш–¶ ¬Ђ–Ш–љ—Б—В–Є—В—Г—В —Ж–Є—В–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Є –≥–µ–љ–µ—В–Є–Ї–Є –°–Ю –†–Р–Э¬ї) –±–Њ–ї–µ–µ —В—А–Є–і—Ж–∞—В–Є –ї–µ—В –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –Љ–∞—Б—И—В–∞–±–љ–∞—П —А–∞–±–Њ—В–∞ –њ–Њ –Љ–Њ–љ–Є—В–Њ—А–Є–љ–≥—Г —Б–µ—А–і–µ—З–љ–Њ-—Б–Њ—Б—Г–і–Є—Б—В—Л—Е –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є–є (–°–°–Ч). –Х–µ —Ж–µ–ї—М вАФ –≤—Л—П–≤–ї–µ–љ–Є–µ —Д–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–≤ —А–Є—Б–Ї–∞ CC–Ч –≤ —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–Є, –Њ—Ж–µ–љ–Ї–∞ –Є—Е –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ—Б—В–Є –Є –і–Є–љ–∞–Љ–Є–Ї–Є –і–ї—П –њ—А–Њ—Д–Є–ї–∞–Ї—В–Є–Ї–Є –Є –ї–µ—З–µ–љ–Є—П –Ї–∞—А–і–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є–є. –Ю –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–Љ—Л—Е –≤ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П—Е —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –Ј–∞–≤–µ–і—Г—О—Й–∞—П –ї–∞–±–Њ—А–∞—В–Њ—А–Є–µ–є —Н—В–Є–Њ–њ–∞—В–Њ–≥–µ–љ–µ–Ј–∞ –Є –Ї–ї–Є–љ–Є–Ї–Є –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є—Е –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є–є –°–Њ—Д—М—П –Ь–∞–ї—О—В–Є–љ–∞.

–°–Њ—Д—М—П –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–≤–љ–∞ –Ь–∞–ї—О—В–Є–љ–∞ вАФ –і–Њ–Ї—В–Њ—А –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї, –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А, –∞–≤—В–Њ—А –Є —Б–Њ–∞–≤—В–Њ—А –±–Њ–ї–µ–µ 500 –љ–∞—Г—З–љ—Л—Е –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–є (–Є–љ–і–µ–Їc –•–Є—А—И–∞ вАФ33). –° 2013 –≥–Њ–і–∞ –≤–Њ–Ј–≥–ї–∞–≤–ї—П–µ—В –ї–∞–±–Њ—А–∞—В–Њ—А–Є—О —Н—В–Є–Њ–њ–∞—В–Њ–≥–µ–љ–µ–Ј–∞ –Є –Ї–ї–Є–љ–Є–Ї–Є –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–Є—Е –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є–є –Э–Ш–Ш —В–µ—А–∞–њ–Є–Є –Є –њ—А–Њ—Д–Є–ї–∞–Ї—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Л –°–Ю –†–Р–Ь–Э. –°—Д–µ—А–∞ –љ–∞—Г—З–љ—Л—Е –Є–љ—В–µ—А–µ—Б–Њ–≤ вАФ —Б–µ—А–і–µ—З–љ–Њ-—Б–Њ—Б—Г–і–Є—Б—В—Л–µ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П –≤ —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–Є; —Б—Г–±–Ї–ї–Є–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ї–∞—А–і–Є–Њ–≤–∞—Б–Ї—Г–ї—П—А–љ—Л–µ —Д–µ–љ–Њ—В–Є–њ—Л, –Є—Е –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Д–∞–Ї—В–Њ—А—Л –Є –њ—А–Њ–≥–љ–Њ—Б—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ; —А–Њ–ї—М –∞–ї–Ї–Њ–≥–Њ–ї—П –≤ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–Є –Є –њ—А–Њ–≥–љ–Њ–Ј–µ –°–°–Ч.

вАФ –°–Њ—Д—М—П –Ъ–Њ–љ—Б—В–∞–љ—В–Є–љ–Њ–≤–љ–∞, –Ї–Њ–≥–і–∞ –±—Л–ї–Є –љ–∞—З–∞—В—Л –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П?

вАФ –Я–µ—А–≤—Л–µ —А–∞–±–Њ—В—Л –њ–Њ —Н–њ–Є–і–µ–Љ–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–Љ—Г –Љ–Њ–љ–Є—В–Њ—А–Є–љ–≥—Г —Б–µ—А–і–µ—З–љ–Њ-—Б–Њ—Б—Г–і–Є—Б—В—Л—Е –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є–є –Љ—Л —Б—В–∞–ї–Є –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П—В—М –≤ 1984 –≥–Њ–і—Г вАФ —В–Њ–≥–і–∞ –љ–∞—З–∞–ї—Б—П –Ї—А—Г–њ–љ—Л–є –њ—А–Њ–µ–Ї—В MONICA, –њ—А–Њ—Е–Њ–і–Є–≤—И–Є–є –њ–Њ–і —Н–≥–Є–і–Њ–є –Т—Б–µ–Љ–Є—А–љ–Њ–є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Ј–і—А–∞–≤–Њ–Њ—Е—А–∞–љ–µ–љ–Є—П (–Т–Ю–Ч). –Ю–љ –њ—А–µ–і—Б—В–∞–≤–ї—П–ї —Б–Њ–±–Њ–є –Љ–љ–Њ–≥–Њ–љ–∞—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–µ–Љ–Њ—Б—В–Є –Є —Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В –°–°–Ч –Є –Њ—Ж–µ–љ–Ї—Г —Д–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–≤ —А–Є—Б–Ї–∞. –Э–∞—И –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В –±—Л–ї –Є–љ—В–µ–≥—А–Є—А–Њ–≤–∞–љ –≤ –њ—А–Њ–µ–Ї—В –±–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –Є–љ–Є—Ж–Є–∞—В–Є–≤–µ –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А–∞ –Э–Ш–Ш —В–µ—А–∞–њ–Є–Є –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї–∞ –†–Р–Ь–Э, –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А–∞ –Ѓ—А–Є—П –Я–µ—В—А–Њ–≤–Є—З–∞ –Э–Є–Ї–Є—В–Є–љ–∞, –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ –Њ—Ж–µ–љ–Є–≤—И–µ–≥–Њ –≤–∞–ґ–љ–Њ—Б—В—М –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є. –Я–Њ—Б–ї–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –Љ—Л —Г—З–∞—Б—В–≤–Њ–≤–∞–ї–Є –≤ —А—П–і–µ –і—А—Г–≥–Є—Е –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л—Е –Є —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є—Е –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є –°–°–Ч –Є –∞–Ї—В–Є–≤–љ–Њ –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞–µ–Љ —Н—В–Њ –љ–∞–њ—А–∞–≤–ї–µ–љ–Є–µ. –Э—Л–љ–µ—И–љ–Є–є –і–Є—А–µ–Ї—В–Њ—А –Э–Ш–Ш–Ґ–Я–Ь вАФ –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є–Ї –†–Р–Э, –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А –Ь–Є—Е–∞–Є–ї –Ш–≤–∞–љ–Њ–≤–Є—З –Т–Њ–µ–≤–Њ–і–∞ вАФ –Љ–љ–Њ–≥–Њ –і–µ–ї–∞–µ—В –і–ї—П —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П —Н—В–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є.

–°–∞–Љ–Њ–µ –Ї—А—Г–њ–љ–Њ–µ –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–µ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —А–Є—Б–Ї–∞ –°–°–Ч –≤ –Т–Њ—Б—В–Њ—З–љ–Њ–є –Х–≤—А–Њ–њ–µ вАФ HAPIEE-project. –Э–∞ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–µ–Љ —Н—В–∞–њ–µ –њ—А–Њ–µ–Ї—В–∞ –љ–∞ –±–∞–Ј–µ –љ–∞—И–µ–≥–Њ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–∞ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –Є–Ј—Г—З–µ–љ–Є–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—П –њ—А–Є —Б—В–∞—А–µ–љ–Є–Є –Є –±–Є–Њ–Љ–∞—А–Ї–µ—А–Њ–≤ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞ –≤ –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–Є –њ—А–µ–і–њ–µ–љ—Б–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Є –њ–µ–љ—Б–Є–Њ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞ (4 000 —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї —Б—В–∞—А—И–µ 55 –ї–µ—В). –≠—В–Њ—В —Н—В–∞–њ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–∞–љ –≥—А–∞–љ—В–Њ–Љ –†–Э–§.

–Ь—Л —А–∞–±–Њ—В–∞–µ–Љ –≤ —В–µ—Б–љ–Њ–є –Ї–Њ–ї–ї–∞–±–Њ—А–∞—Ж–Є–Є —Б –Ј–∞—А—Г–±–µ–ґ–љ—Л–Љ–Є –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–∞–Љ. –≠—В–Њ –Ь–∞—А—В–Є–љ –С–Њ–±–∞–Ї –Є —Б—Н—А –Ь–∞–є–Ї–ї –Ь–∞—А–Љ–Њ—В вАФ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А–∞ —Н–њ–Є–і–µ–Љ–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Є –Њ–±—Й–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ј–і–Њ—А–Њ–≤—М—П –£–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В—Б–Ї–Њ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–ї–µ–і–ґ–∞ –Ы–Њ–љ–і–Њ–љ–∞ (–Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–±—А–Є—В–∞–љ–Є—П), –Ф–µ–≤–Є–і –Ы–µ–Њ–љ вАФ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А —Н–њ–Є–і–µ–Љ–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є –Ы–Њ–љ–і–Њ–љ—Б–Ї–Њ–є —И–Ї–Њ–ї—Л –≥–Є–≥–Є–µ–љ—Л –Є —В—А–Њ–њ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Л (–Т–µ–ї–Є–Ї–Њ–±—А–Є—В–∞–љ–Є—П), –ѓ–љ –°—В–∞—Б—Б–µ–љ вАФ –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Л, —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М –Њ—В–і–µ–ї–∞ –≥–Є–њ–µ—А—В–Њ–љ–Є–Є –Є —Б–µ—А–і–µ—З–љ–Њ-—Б–Њ—Б—Г–і–Є—Б—В–Њ–є —Н–њ–Є–і–µ–Љ–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є–Є —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В–∞ –Ы—О–≤–µ–љ–∞ (–С–µ–ї—М–≥–Є—П).

вАФ –Ъ–∞–Ї–Њ–≤–∞ —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–∞ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є?

вАФ –Я—А–µ–ґ–і–µ –≤—Б–µ–≥–Њ, —Н—В–Њ –Ї—А–Њ—Б—Б-—Б–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П (—Б–Ї—А–Є–љ–Є–љ–≥–Є), —Ж–µ–ї—М –Ї–Њ—В–Њ—А—Л—Е вАФ —Б–±–Њ—А –і–∞–љ–љ—Л—Е –Њ –љ–∞–ї–Є—З–Є–Є –°–°–Ч, –њ—А–Њ—Д–Є–ї–µ –±–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Є –њ–Њ–≤–µ–і–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Д–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–≤ —А–Є—Б–Ї–∞, –і–Њ–Ї–ї–Є–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ—А–Њ—П–≤–ї–µ–љ–Є–є –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є–є. –Т—Л–±–Њ—А–Ї–Є —Д–Њ—А–Љ–Є—А—Г—О—В—Б—П —Б–ї—Г—З–∞–є–љ—Л–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –≤ —А—П–і–µ —А–∞–є–Њ–љ–Њ–≤ –Э–Њ–≤–Њ—Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–∞ –Є –≤–Ї–ї—О—З–∞—О—В –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —В—Л—Б—П—З —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞.

–Я–µ—А–Є–Њ–і–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Ї—А–Њ—Б—Б-—Б–µ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л–µ –Њ–±—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ—Л—Е –≤—Л–±–Њ—А–Њ–Ї –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П—О—В –Њ—Ж–µ–љ–Є—В—М –і–Є–љ–∞–Љ–Є–Ї—Г —Д–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–≤ —А–Є—Б–Ї–∞ –≤ —Г—Б–ї–Њ–≤–Є—П—Е –Љ–µ–љ—П—О—Й–µ–є—Б—П —Б—А–µ–і—Л. –° –њ–Њ–Љ–Њ—Й—М—О —Б–µ—А–Є–Є –њ–Њ–≤—В–Њ—А–љ—Л—Е —Б–Ї—А–Є–љ–Є–љ–≥–Њ–≤ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Є–Ј—Г—З–Є—В—М –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ—Л–µ —В—А–∞–µ–Ї—В–Њ—А–Є–Є (–≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–љ–Њ–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–µ —Д–Є–Ј–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –њ–∞—А–∞–Љ–µ—В—А–Њ–≤ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞) –Є –≤—Л–њ–Њ–ї–љ–Є—В—М —Г–ґ–µ –і–Њ–ї–≥–Њ—Б—А–Њ—З–љ–Њ–µ –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–µ –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є–µ –Ї—А—Г–њ–љ–Њ–є –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –≤—Л–±–Њ—А–Ї–Є вАФ –Ї–Њ–≥–Њ—А—В—Л. –Т –Є—В–Њ–≥–Њ–≤–Њ–Љ –∞–љ–∞–ї–Є–Ј–µ —Г—З–Є—В—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –≤–Ї–ї–∞–і –Є—Б—Е–Њ–і–љ—Л—Е —Д–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–≤ –≤ –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ—Л–є —А–Є—Б–Ї –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П –Є –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –љ–∞ –Њ–±—Й–Є–є –њ—А–Њ–≥–љ–Њ–Ј. –Ґ–∞–Ї–Њ–є –і–Є–Ј–∞–є–љ (–Ї–Њ–≥–Њ—А—В–љ—Л–є –∞–љ–∞–ї–Є–Ј) —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Б–∞–Љ—Л–Љ –љ–∞–і–µ–ґ–љ—Л–Љ –і–ї—П –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М—Б—В–≤–∞ –Є —Г—В–Њ—З–љ–µ–љ–Є—П —А–Њ–ї–Є –ї—О–±–Њ–≥–Њ –Є—Б—Е–Њ–і–љ–Њ–≥–Њ —Д–∞–Ї—В–Њ—А–∞.

вАФ –Ъ–∞–Ї–Њ–≤—Л —Д–∞–Ї—В–Њ—А—Л —А–Є—Б–Ї–∞ –°–°–Ч –≤ –љ–Њ–≤–Њ—Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–Є?

вАФ –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ—Л—Е —Д–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–≤ —А–Є—Б–Ї–∞ –°–°–Ч —З–µ—В—Л—А–µ: –∞—А—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–∞—П –≥–Є–њ–µ—А—В–µ–љ–Ј–Є—П (–Р–У) вАФ —Е—А–Њ–љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є–µ, —Б–≤—П–Ј–∞–љ–љ–Њ–µ —Б –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є–µ–Љ –∞—А—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П, –Њ–ґ–Є—А–µ–љ–Є–µ, –Ї—Г—А–µ–љ–Є–µ –Є –≥–Є–њ–µ—А—Е–Њ–ї–µ—Б—В–µ—А–Є–љ–µ–Љ–Є—П вАФ –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є–µ —Е–Њ–ї–µ—Б—В–µ—А–Є–љ–∞ –≤ –Ї—А–Њ–≤–Є. –Ш—Е —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П –і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є –≤ –љ–Њ–≤–Њ—Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–Є –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ 30 –ї–µ—В –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є—П. –Ш–Љ–µ–µ—В—Б—П —Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є–Ї–∞: –≤—Л—Б–Њ–Ї–∞—П —З–∞—Б—В–Њ—В–∞ –Ї—Г—А–µ–љ–Є—П —Г –Љ—Г–ґ—З–Є–љ –Є –Њ–ґ–Є—А–µ–љ–Є—П —Г –ґ–µ–љ—Й–Є–љ. –Ю–і–љ–∞–Ї–Њ –≤–Њ –≤—В–Њ—А–Њ–є –і–µ–Ї–∞–і–µ 2000-—Е –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –Њ—В–Љ–µ—З–µ–љ–Њ —Г–ї—Г—З—И–µ–љ–Є–µ –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—П –Р–У (–і–Њ 30 %) –Є —В–µ–љ–і–µ–љ—Ж–Є—П –Ї —Б–љ–Є–ґ–µ–љ–Є—О —З–∞—Б—В–Њ—В—Л –≥–Є–њ–µ—А—Е–Њ–ї–µ—Б—В–µ—А–Є–љ–µ–Љ–Є–Є, —З—В–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–Њ —Б –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–Є–µ–Љ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–∞ –ї–µ—З–µ–љ–Є—П.

–°—В–Њ–Є—В –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –і–∞–љ–љ—Л–µ –њ–Њ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–µ–Љ–Њ—Б—В–Є –Є —Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В –°–°–Ч, –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л–µ –Ј–∞ 30 –ї–µ—В –≤ –љ–Њ–≤–Њ—Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–Є, –≤ —Б—А–µ–і–љ–µ–Љ, –±–ї–Є–Ј–Ї–Є –Ї –Њ–±—Й–µ—А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Є–Љ. –Ґ–∞–Ї —З—В–Њ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ —Г—Б–ї–Њ–≤–љ–Њ —Н–Ї—Б—В—А–∞–њ–Њ–ї–Є—А–Њ–≤–∞—В—М —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л –љ–∞ –≤—Б—О —Б—В—А–∞–љ—Г.

вАФ –Ъ–∞–Ї–Є–Љ –Њ–±—А–∞–Ј–Њ–Љ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—Б—П –Њ—Ж–µ–љ–Ї–∞ –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ—Б—В–Є —Д–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–≤ —А–Є—Б–Ї–∞?

вАФ –Т –љ–∞—И–µ–Љ –Ї–Њ–≥–Њ—А—В–љ–Њ–Љ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–Є –Љ—Л –љ–∞–±–ї—О–і–∞–ї–Є 10 —В—Л—Б—П—З —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ 10 –ї–µ—В (100 —В—Л—Б—П—З —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ-–ї–µ—В –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є—П) –Є –њ—А–Њ–≤–µ–ї–Є –Љ—Г–ї—М—В–Є–≤–∞—А–Є–∞–љ—В–љ—Л–є –∞–љ–∞–ї–Є–Ј —А–Є—Б–Ї–∞ —Б–µ—А–і–µ—З–љ–Њ-—Б–Њ—Б—Г–і–Є—Б—В—Л—Е –Є—Б—Е–Њ–і–Њ–≤. –Ґ–∞–Ї–∞—П –Њ—Ж–µ–љ–Ї–∞ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—М–љ–∞, –њ–Њ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї—Г –≤ –Љ–∞—В–µ–Љ–∞—В–Є—З–µ—Б–Ї—Г—О –Љ–Њ–і–µ–ї—М –Ј–∞–Ї–ї–∞–і—Л–≤–∞–µ—В—Б—П –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Є–Ј—Г—З–∞–µ–Љ—Л–є —Д–∞–Ї—В–Њ—А, –љ–Њ –Є –і—А—Г–≥–Є–µ –Ј–љ–∞—З–Є–Љ—Л–µ –і–ї—П –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї–Є вАФ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В, –њ—А–Њ—З–Є–µ —Д–∞–Ї—В–Њ—А—Л —А–Є—Б–Ї–∞, —Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ–Њ-–і–µ–Љ–Њ–≥—А–∞—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–∞—А–∞–Љ–µ—В—А—Л.

–С–ї–∞–≥–Њ–і–∞—А—П –Љ—Г–ї—М—В–Є–≤–∞—А–Є–∞–љ—В–љ–Њ–Љ—Г –њ–Њ–і—Е–Њ–і—Г –љ–∞–Љ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –Њ–њ–Є—Б–∞—В—М –≤–Ї–ї–∞–і –≥–Є–њ–µ—А—В—А–Є–≥–ї–Є—Ж–µ—А–Є–і–µ–Љ–Є–Є (–њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —Г—А–Њ–≤–љ—П —В—А–Є–≥–ї–Є—Ж–µ—А–Є–і–Њ–≤ –Ї—А–Њ–≤–Є) –≤ —А–Є—Б–Ї –Є–љ—Д–∞—А–Ї—В–∞ –Љ–Є–Њ–Ї–∞—А–і–∞ –Є —Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В –°–°–Ч —Б –±–Њ–ї–µ–µ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–Љ–Є –Ї–Њ—Н—Д—Д–Є—Ж–Є–µ–љ—В–∞–Љ–Є –і–ї—П –ґ–µ–љ—Й–Є–љ. –≠—В–Є —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л –њ–Њ–ї—Г—З–µ–љ—Л –≤–њ–µ—А–≤—Л–µ –і–ї—П —А–Њ—Б—Б–Є–є—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–Є.

вАФ –†–∞—Б—Б–Ї–∞–ґ–Є—В–µ –Њ–± —Н—В–Њ–Љ –њ–Њ–і—А–Њ–±–љ–µ–µ.

вАФ –Ґ—А–∞–і–Є—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ –њ—А–Њ–≥–љ–Њ–Ј —А–Є—Б–Ї–∞ –°–°–Ч —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Є—Б—Е–Њ–і—П –Є–Ј —Г—А–Њ–≤–љ–µ–є —Е–Њ–ї–µ—Б—В–µ—А–Є–љ–∞ –ї–Є–њ–Њ–њ—А–Њ—В–µ–Є–љ–Њ–≤ –љ–Є–Ј–Ї–Њ–є –њ–ї–Њ—В–љ–Њ—Б—В–Є –Ы–Я–Э–Я-–•–° (—В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–є ¬Ђ–њ–ї–Њ—Е–Њ–є¬ї —Е–Њ–ї–µ—Б—В–µ—А–Є–љ) –Є –ї–Є–њ–Њ–њ—А–Њ—В–µ–Є–љ–Њ–≤ –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є –њ–ї–Њ—В–љ–Њ—Б—В–Є –Ы–Я–Т–Я-–•–° (—В–∞–Ї –љ–∞–Ј—Л–≤–∞–µ–Љ—Л–є ¬Ђ—Е–Њ—А–Њ—И–Є–є¬ї —Е–Њ–ї–µ—Б—В–µ—А–Є–љ). –Э–Њ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П –Њ—Б–Њ–±–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –њ—А–Є–і–∞–µ—В—Б—П —Е–Њ–ї–µ—Б—В–µ—А–Є–љ—Г ¬Ђ–љ–µ-–Ы–Я–Т–Я¬ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –≤–Ї–ї—О—З–∞–µ—В –≤—Б–µ –∞—В–µ—А–Њ–≥–µ–љ–љ—Л–µ –ї–Є–њ–Є–і–љ—Л–µ —Д—А–∞–Ї—Ж–Є–Є (–Ы–Я–Э–Я-–•–°, –•–° –ї–Є–њ–Њ–њ—А–Њ—В–µ–Є–љ–Њ–≤ –Њ—З–µ–љ—М –љ–Є–Ј–Ї–Њ–є –Є –њ—А–Њ–Љ–µ–ґ—Г—В–Њ—З–љ–Њ–є –њ–ї–Њ—В–љ–Њ—Б—В–Є, –ї–Є–њ—А–Њ—В–µ–Є–љ ¬Ђ–∞¬ї, —Е–Є–ї–Њ–Љ–Є–Ї—А–Њ–љ—Л –Є –љ–∞—Б—Л—Й–µ–љ–љ—Л–µ —В—А–Є–≥–ї–Є—Ж–µ—А–Є–і–∞–Љ–Є —А–µ–Љ–љ–∞–љ—В–љ—Л–µ —З–∞—Б—В–Є—Ж—Л).

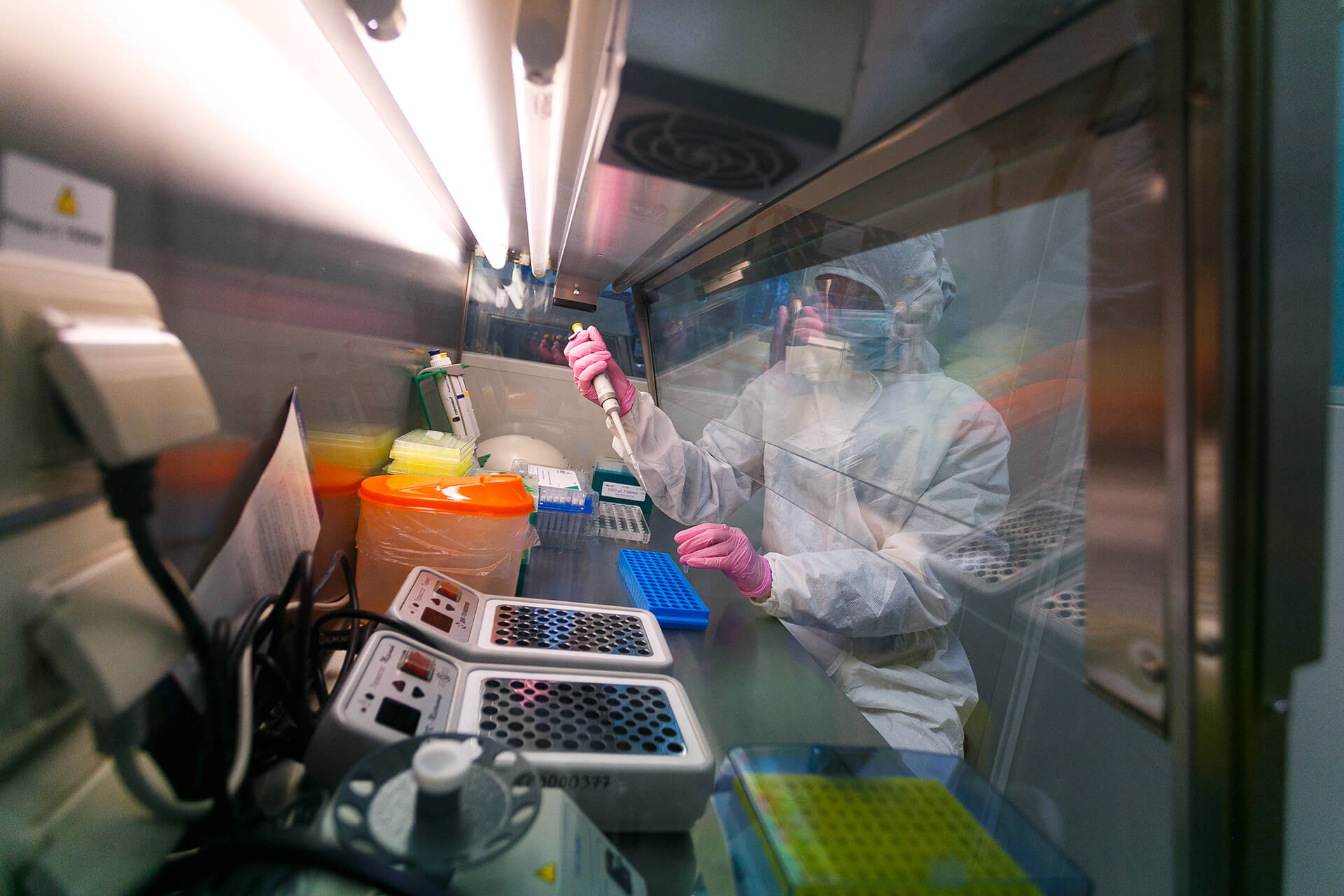

–°–≤–Њ–Є–Љ–Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П–Љ–Є –Љ—Л –њ–Њ–і—В–≤–µ—А–ґ–і–∞–µ–Љ –њ–∞—В–Њ–≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ –Ј–љ–∞—З–µ–љ–Є–µ –≥–Є–њ–µ—А—В—А–Є–≥–ї–Є—Ж–µ—А–Є–і–µ–Љ–Є–Є –≤ —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–Є –∞—В–µ—А–Њ—Б–Ї–ї–µ—А–Њ–Ј–∞, –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–≤ —Н—Д—Д–µ–Ї—В –љ–∞ —Г–≤–µ–ї–Є—З–µ–љ–Є–µ —А–Є—Б–Ї–∞ –Є—И–µ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є —Б–µ—А–і—Ж–∞ –Є –°–°–Ч –≤ —Ж–µ–ї–Њ–Љ. –Т –±–Њ–ї—М—И–µ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є —Н—В–Њ —А–µ–∞–ї–Є–Ј—Г–µ—В—Б—П —Г –ґ–µ–љ—Й–Є–љ, —З—В–Њ —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г–µ—В –љ–µ–Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є–Љ –і–∞–љ–љ—Л–Љ. –≠—В–Њ—В –∞–љ–∞–ї–Є–Ј –Љ—Л –≤—Л–њ–Њ–ї–љ—П–ї–Є —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ —Б –ї–∞–±–Њ—А–∞—В–Њ—А–Є–µ–є –±–Є–Њ—Е–Є–Љ–Є–Є (—А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В–µ–ї—М вАФ —З–ї–µ–љ-–Ї–Њ—А—А–µ—Б–њ–Њ–љ–і–µ–љ—В –†–Р–Э, –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А –Ѓ–ї–Є—П –Ш–≥–Њ—А–µ–≤–љ–∞ –†–∞–≥–Є–љ–Њ).

–Я–Њ–Љ–Є–Љ–Њ –Ї–ї–∞—Б—Б–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е —Д–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–≤ —А–Є—Б–Ї–∞ –°–°–Ч —А–∞—Б—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—О—В—Б—П –±–Њ–ї–µ–µ 100 –і—А—Г–≥–Є—Е вАФ —Г–њ–Њ—В—А–µ–±–ї–µ–љ–Є–µ –∞–ї–Ї–Њ–≥–Њ–ї—П, –љ–∞—Б–ї–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–∞—П –њ—А–µ–і—А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М, –њ–Є—В–∞–љ–Є–µ, –∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–љ–Њ-—Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ —Д–µ–љ–Њ—В–Є–њ—Л (–Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –Є –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ–љ–љ—Л–µ –њ–∞—А–∞–Љ–µ—В—А—Л, –њ—А–Њ–Љ–µ–ґ—Г—В–Њ—З–љ—Л–µ –≤ –њ–∞—В–Њ–≥–µ–љ–µ–Ј–µ –°–°–Ч).

–Ш–Љ–µ–µ—В—Б—П –≤ –≤–Є–і—Г –≤–Њ—В —З—В–Њ. –Ь–∞–љ–Є—Д–µ—Б—В–љ—Л–µ –°–°–Ч —А–∞–Ј–≤–Є–≤–∞—О—В—Б—П –љ–µ —Б—А–∞–Ј—Г: –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П –њ–Њ—А–∞–ґ–∞—О—В—Б—П –Њ—А–≥–∞–љ—Л-–Љ–Є—И–µ–љ–Є. –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, —Г–ґ–µ –љ–∞ –љ–∞—З–∞–ї—М–љ–Њ–є —Б—В–∞–і–Є–Є –Р–У —Б—В—А–∞–і–∞–µ—В –Љ–Є–Њ–Ї–∞—А–і –ї–µ–≤–Њ–≥–Њ –ґ–µ–ї—Г–і–Њ—З–Ї–∞ —Б–µ—А–і—Ж–∞ вАФ —А–∞—Б—В–µ—В –µ–≥–Њ –Љ–∞—Б—Б–∞ (–≥–Є–њ–µ—А—В—А–Њ—Д–Є—П), –њ–Њ–≤—Л—И–∞–µ—В—Б—П –ґ–µ—Б—В–Ї–Њ—Б—В—М, —Г–≤–µ–ї–Є—З–Є–≤–∞—О—В—Б—П –Ї–∞–Љ–µ—А—Л. –Ґ–∞–Ї–Є–µ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –њ—А–Є–≤–Њ–і—П—В –Ї —Б–µ—А–і–µ—З–љ–Њ–є –љ–µ–і–Њ—Б—В–∞—В–Њ—З–љ–Њ—Б—В–Є.

–Ю—Ж–µ–љ–Є–≤–∞—П –≤—Л—А–∞–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М —Б—В—А—Г–Ї—В—Г—А–љ–Њ-—Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ—Л—Е —Д–µ–љ–Њ—В–Є–њ–Њ–≤, –Љ—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В—М, –Ї–∞–Ї–Є–µ —Д–∞–Ї—В–Њ—А—Л (—Д–Є–Ј–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ, –±–Є–Њ—Е–Є–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ, –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –Є –і—А.) –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞—О—В –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ –љ–∞ —А–∞–љ–љ–µ–µ –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –Њ—А–≥–∞–љ–∞-–Љ–Є—И–µ–љ–Є, —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П –Є –љ–µ–±–ї–∞–≥–Њ–њ—А–Є—П—В–љ—Л–є –Є—Б—Е–Њ–і.

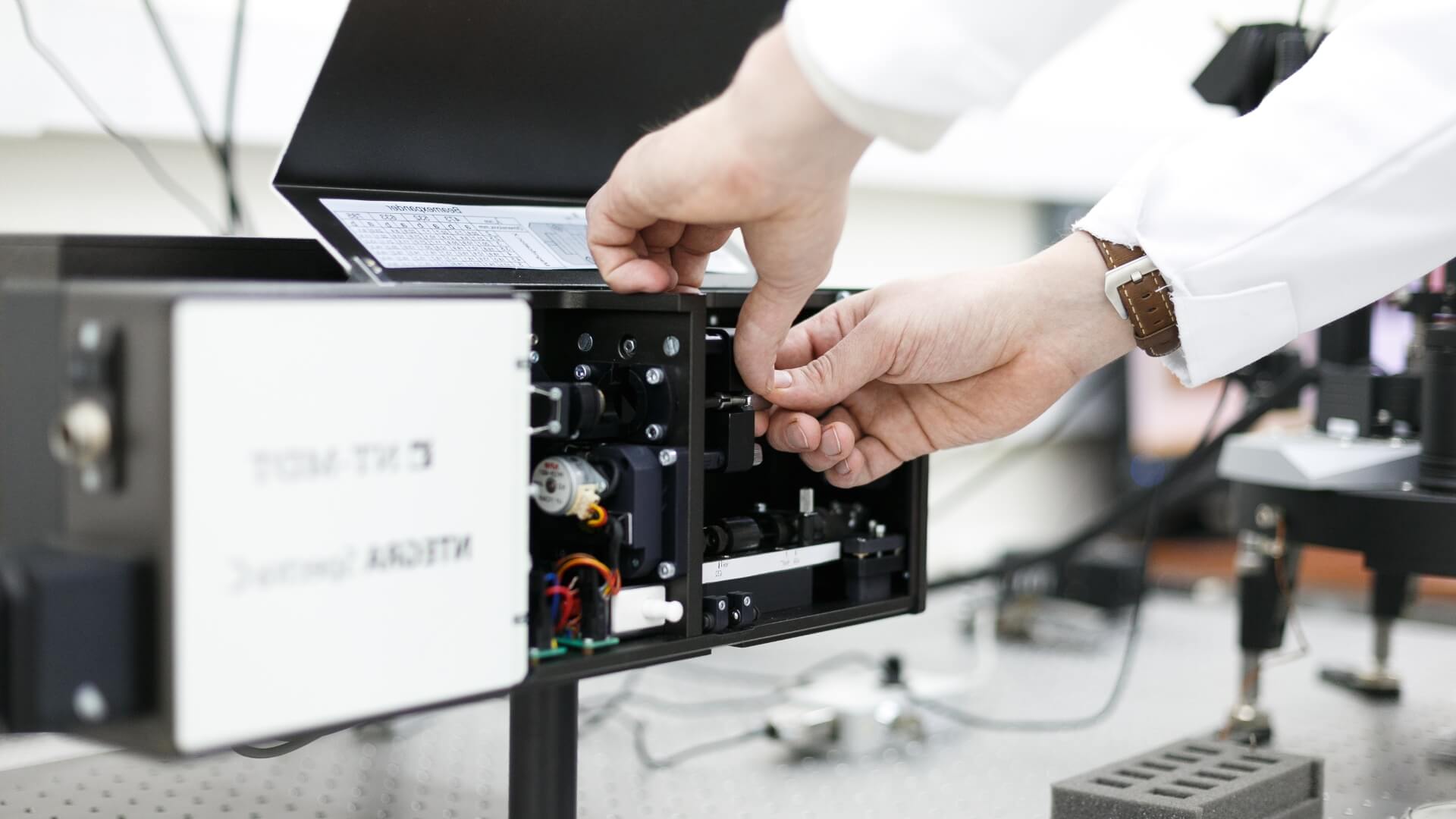

–Т —Н—В–Њ–є –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –≤–∞–ґ–љ–Њ —Б—В–∞–љ–і–∞—А—В–Є–Ј–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–µ —Д–µ–љ–Њ—В–Є–њ–Є—А–Њ–≤–∞–љ–Є–µ. –Т –љ–∞—И–µ–Љ –Є–љ—Б—В–Є—В—Г—В–µ –і–Њ–Ї—В–Њ—А –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї, –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А –Р–љ–і—А–µ–є –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З –†—П–±–Є–Ї–Њ–≤ –Є–љ–Є—Ж–Є–Є—А–Њ–≤–∞–ї –≤–љ–µ–і—А–µ–љ–Є–µ –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ—Л—Е –±–Є–Њ–Є–Љ–Є–і–ґ–Є–љ–≥–Њ–≤—Л—Е –њ—А–Њ—В–Њ–Ї–Њ–ї–Њ–≤ –њ–Њ –Њ—Ж–µ–љ–Ї–µ —Б–Њ—Б—Г–і–Є—Б—В–Њ–є —Б—В–µ–љ–Ї–Є, –і–Є—Б—Д—Г–љ–Ї—Ж–Є–Є –Љ–Є–Њ–Ї–∞—А–і–∞.

вАФ –Ъ–∞–Ї–∞—П —А–Њ–ї—М –Њ—В–≤–µ–і–µ–љ–∞ –≥–µ–љ–µ—В–Є–Ї–µ?

вАФ –Ю—Б–љ–Њ–≤–љ—Л–µ –°–°–Ч —П–≤–ї—П—О—В—Б—П –Љ—Г–ї—М—В–Є—Д–∞–Ї—В–Њ—А–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ–Є вАФ –Є—Е —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П–µ—В—Б—П –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –њ—А–µ–і—А–∞—Б–њ–Њ–ї–Њ–ґ–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М—О –Є –≤–ї–Є—П–љ–Є–µ–Љ —Д–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–≤ –≤–љ–µ—И–љ–µ–є —Б—А–µ–і—Л. –Э–∞ –Љ–µ—Е–∞–љ–Є–Ј–Љ—Л –Є—Е —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –≤–ї–Є—П—О—В –Љ–љ–Њ–≥–Є–µ –≥–µ–љ—Л —Б –љ–µ–Ј–љ–∞—З–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Н—Д—Д–µ–Ї—В–Њ–Љ –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ.

–Т –љ–∞—И–Є—Е —А–∞–±–Њ—В–∞—Е –Љ—Л –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Є –љ–∞—Б–ї–µ–і—Г–µ–Љ–Њ—Б—В—М —Д–µ–љ–Њ—В–Є–њ–Њ–≤ –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П —Б–Њ—Б—Г–і–Є—Б—В–Њ–є —Б—В–µ–љ–Ї–Є –Є –Љ–Є–Њ–Ї–∞—А–і–∞, —Г—А–Њ–≤–љ–µ–є –∞—А—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П –Є –≤—Л—П–≤–Є–ї–Є –Є—Е –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є–Є —Б –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≥–µ–љ–µ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є –Љ–∞—А–Ї–µ—А–∞–Љ–Є. –≠—В–Њ—В –њ–Њ–і—Е–Њ–і –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї—П–µ—В –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї—П—В—М –≥—А—Г–њ–њ—Л –њ–Њ–≤—Л—И–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ —А–Є—Б–Ї–∞ –Ј–∞–±–Њ–ї–µ–≤–∞–љ–Є—П –Є –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є—В—М –±–Њ–ї–µ–µ –∞–≥—А–µ—Б—Б–Є–≤–љ—Г—О —В–∞–Ї—В–Є–Ї—Г –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–Є –њ—А–Њ—Д–Є–ї–∞–Ї—В–Є–Ї–Є (–љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Ї–Њ–љ—В—А–Њ–ї—М –∞—А—В–µ—А–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –і–∞–≤–ї–µ–љ–Є—П) –љ–∞ —Б–µ–Љ–µ–є–љ–Њ–Љ –Є –Є–љ–і–Є–≤–Є–і—Г–∞–ї—М–љ–Њ–Љ —Г—А–Њ–≤–љ–µ.

вАФ –†–∞—Б—Б–Ї–∞–ґ–Є—В–µ –Њ–± –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П—Е —В–µ–ї–Њ–Љ–µ—А. –Х—Б—В—М –ї–Є —Б–≤—П–Ј—М –Є—Е –і–ї–Є–љ—Л —Б —Д–∞–Ї—В–Њ—А–∞–Љ–Є —А–Є—Б–Ї–∞ –Є —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є–µ–Љ –°–°–Ч?

вАФ –Э–∞ —Б–µ–≥–Њ–і–љ—П—И–љ–Є–є –і–µ–љ—М –њ—Г–±–ї–Є–Ї–∞—Ж–Є–Є –њ–Њ –і–∞–љ–љ–Њ–є —В–µ–Љ–µ –Њ—В—А–∞–ґ–∞—О—В –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–≤—Л–µ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л. –Ю–і–љ–∞ —З–∞—Б—В—М –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є –і–Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В —Б–≤—П–Ј—М, –і—А—Г–≥–∞—П вАФ –љ–µ –Њ–±–љ–∞—А—Г–ґ–Є–≤–∞–µ—В –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–∞—Ж–Є–є.

–Ґ–µ–ї–Њ–Љ–µ—А—Л —Б–Њ—Б—В–Њ—П—В –Є–Ј –њ–Њ–≤—В–Њ—А–Њ–≤ –љ—Г–Ї–ї–µ–Њ—В–Є–і–љ—Л—Е –њ–Њ—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ—Б—В–µ–є, –Њ–љ–Є –љ–∞—Е–Њ–і—П—В—Б—П –љ–∞ –Ї–Њ–љ—Ж–∞—Е —Е—А–Њ–Љ–Њ—Б–Њ–Љ –Є –њ—А–µ–і–Њ—Е—А–∞–љ—П—О—В –Ф–Э–Ъ –Њ—В –і–µ–≥—А–∞–і–∞—Ж–Є–Є. –Я–Њ —Б—Г—В–Є, –Є–Љ–µ—О—В –Ј–∞—Й–Є—В–љ—Г—О —Д—Г–љ–Ї—Ж–Є—О. –Ф–ї–Є–љ–∞ —В–µ–ї–Њ–Љ–µ—А –Њ—В—А–∞–ґ–∞–µ—В –њ—А–Њ–ї–Є—Д–µ—А–∞—В–Є–≤–љ—Г—О –Є—Б—В–Њ—А–Є—О –Ї–ї–µ—В–Ї–Є, –µ–µ —Д–Є–Ј–Є–Њ–ї–Њ–≥–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–µ —Б—В–∞—А–µ–љ–Є–µ. –Т —В–Њ –ґ–µ –≤—А–µ–Љ—П —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є—П, —З—В–Њ –Ї–ї–µ—В–Њ—З–љ–Њ–µ —Б—В–∞—А–µ–љ–Є–µ –љ–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Н–Ї–≤–Є–≤–∞–ї–µ–љ—В–Њ–Љ —Б—В–∞—А–µ–љ–Є—П –љ–∞ –Њ—А–≥–∞–љ–љ–Њ–Љ –Є –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–Љ–µ–љ–љ–Њ–Љ —Г—А–Њ–≤–љ—П—Е. –°–µ–≥–Њ–і–љ—П —Г–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –і–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ—Л —Б–≤—П–Ј–Є –і–ї–Є–љ—Л —В–µ–ї–Њ–Љ–µ—А —Б –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–Њ–Љ (—З–µ–Љ –±–Њ–ї—М—И–µ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В, —В–µ–Љ –Ї–Њ—А–Њ—З–µ —В–µ–ї–Њ–Љ–µ—А—Л) –Є —Б –њ–Њ–ї–Њ–Љ (—Г –ґ–µ–љ—Й–Є–љ —В–µ–ї–Њ–Љ–µ—А—Л –і–ї–Є–љ–љ–µ–µ, —З–µ–Љ —Г –Љ—Г–ґ—З–Є–љ). –Т –Њ–±–ї–∞—Б—В–Є –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є—П –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–Њ–≤ —Б—В–∞—А–µ–љ–Є—П –љ–∞—И–∞ —Ж–µ–ї—М вАФ –Њ—Ж–µ–љ–Ї–∞ —Б–≤—П–Ј–Є –і–ї–Є–љ—Л —В–µ–ї–Њ–Љ–µ—А –ї–µ–є–Ї–Њ—Ж–Є—В–Њ–≤ —Б —Д–∞–Ї—В–Њ—А–∞–Љ–Є —А–Є—Б–Ї–∞ –Є –°–°–Ч –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –≤ —Б–Є–±–Є—А—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–Є.

вАФ –І—В–Њ —Г–і–∞–ї–Њ—Б—М –≤—Л—П—Б–љ–Є—В—М?

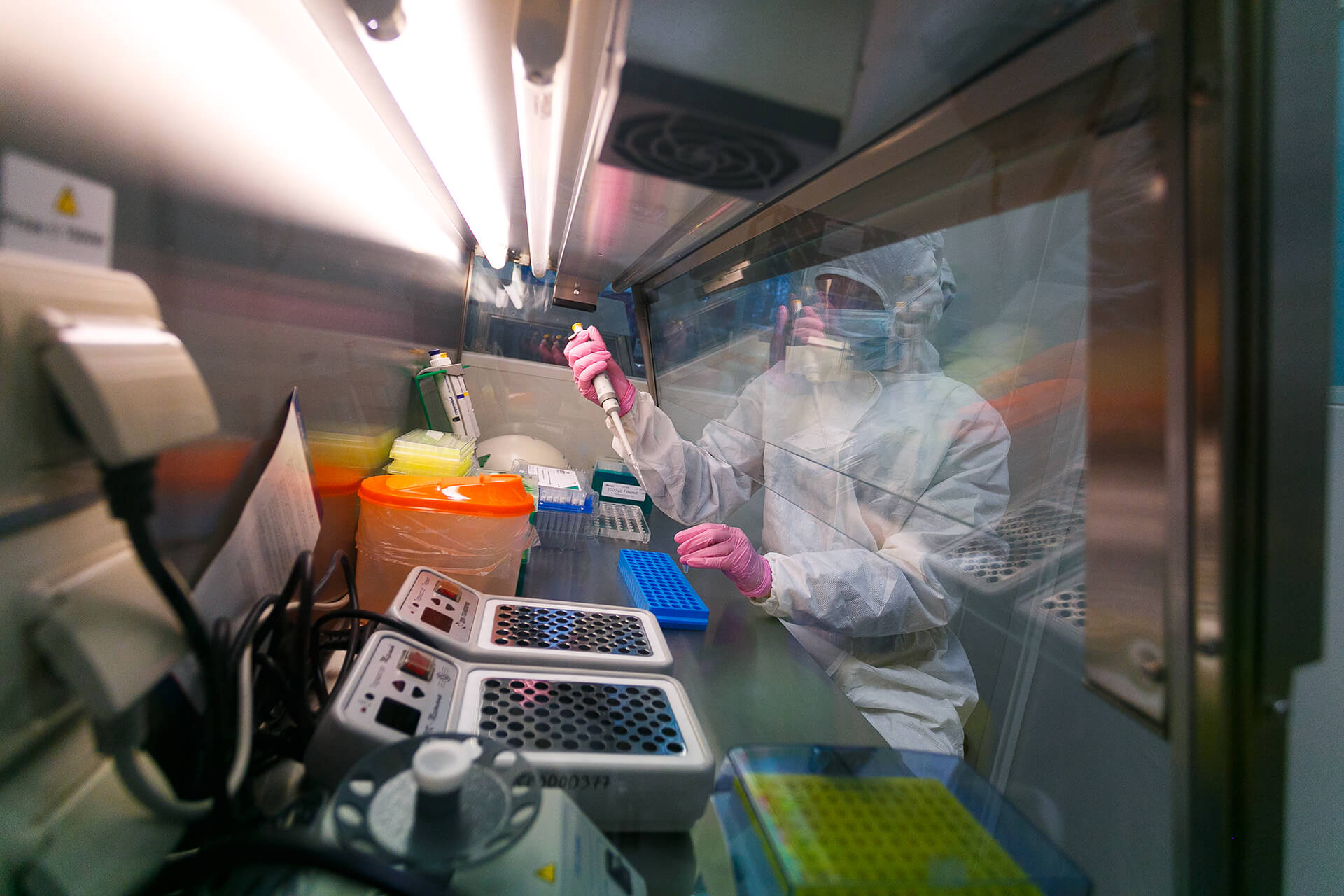

вАФ –Ш—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–µ –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї–Њ—Б—М —Б–Њ–≤–Љ–µ—Б—В–љ–Њ —Б –ї–∞–±–Њ—А–∞—В–Њ—А–Є–µ–є –≥–µ–љ–µ—В–Є–Ї–Є, –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–є —А—Г–Ї–Њ–≤–Њ–і–Є—В –і–Њ–Ї—В–Њ—А –Љ–µ–і–Є—Ж–Є–љ—Б–Ї–Є—Е –љ–∞—Г–Ї, –њ—А–Њ—Д–µ—Б—Б–Њ—А –Т–ї–∞–і–Є–Љ–Є—А –Э–Є–Ї–Њ–ї–∞–µ–≤–Є—З –Ь–∞–Ї—Б–Є–Љ–Њ–≤. –Р–љ–∞–ї–Є–Ј –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї—Б—П –≤ –љ–µ—Б–Ї–Њ–ї—М–Ї–Њ —Н—В–∞–њ–Њ–≤.

–Э–∞ –њ–µ—А–≤–Њ–Љ —Н—В–∞–њ–µ –Љ—Л –Њ—Ж–µ–љ–Є–ї–Є —Б–≤—П–Ј—М –і–ї–Є–љ—Л —В–µ–ї–Њ–Љ–µ—А —Б –Ї–ї—О—З–µ–≤—Л–Љ–Є —Д–∞–Ї—В–Њ—А–∞–Љ–Є —А–Є—Б–Ї–∞ –°–°–Ч –Є –≤—Л—П—Б–љ–Є–ї–Є, —З—В–Њ —Г –Љ—Г–ґ—З–Є–љ –Њ–љ–∞ –Њ–±—А–∞—В–љ–Њ —Б–≤—П–Ј–∞–љ–∞ —Б —Д–∞–Ї—В–Њ–Љ –Ї—Г—А–µ–љ–Є—П –Є –µ–≥–Њ –Є–љ—В–µ–љ—Б–Є–≤–љ–Њ—Б—В—М—О, –∞ —Г –ґ–µ–љ—Й–Є–љ вАФ —Б –Љ–µ—В–∞–±–Њ–ї–Є—З–µ—Б–Ї–Є–Љ–Є —Д–∞–Ї—В–Њ—А–∞–Љ–Є (–≤—Л—Б–Њ–Ї–Є–Љ–Є –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞—В–µ–ї—П–Љ–Є –ї–Є–њ–Є–і–Њ–≤ –Ї—А–Њ–≤–Є, –Љ–∞—Б—Б—Л —В–µ–ї–∞, –Є–љ–і–µ–Ї—Б–∞ —Ж–µ–љ—В—А–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Њ–ґ–Є—А–µ–љ–Є—П). –Э–∞ –≤—В–Њ—А–Њ–Љ —Н—В–∞–њ–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–Є–ї–Є —Б–Ї–Њ—А–Њ—Б—В—М –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є—П –і–ї–Є–љ—Л —В–µ–ї–Њ–Љ–µ—А –Є —Б—В–µ–њ–µ–љ—М –њ–Њ—А–∞–ґ–µ–љ–Є—П –њ—А–Њ–Љ–µ–ґ—Г—В–Њ—З–љ–Њ–≥–Њ –Њ—А–≥–∞–љ–∞-–Љ–Є—И–µ–љ–Є вАФ —Б—В–µ–љ–Ї–Є —Б–Њ–љ–љ—Л—Е –∞—А—В–µ—А–Є–є (–Є–љ–і–Є–Ї–∞—В–Њ—А —Б–Њ—Б—Г–і–Є—Б—В–Њ–≥–Њ –≤–Њ–Ј—А–∞—Б—В–∞). –Ю—Ж–µ–љ–Ї–∞ —Б–Њ—Б—В–Њ—П–љ–Є—П —Б–Њ—Б—Г–і–Є—Б—В–Њ–є —Б—В–µ–љ–Ї–Є –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞ —Б–≤—П–Ј—М –±–Њ–ї–µ–µ –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Є—Е —В–µ–ї–Њ–Љ–µ—А —Б –љ–∞–ї–Є—З–Є–µ–Љ –∞—В–µ—А–Њ—Б–Ї–ї–µ—А–Њ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –±–ї—П—И–µ–Ї –Є –њ—А–Њ–≥—А–µ—Б—Б–Є–µ–є —Г—В–Њ–ї—Й–µ–љ–Є—П –Є–љ—В–Є–Љ–Њ-–Љ–µ–і–Є–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ —Б–ї–Њ—П. –Ш, –љ–∞–Ї–Њ–љ–µ—Ж, –љ–∞ —В—А–µ—В—М–µ–Љ —Н—В–∞–њ–µ –њ—А–Њ–≤–µ–ї–Є –Ї–Њ–≥–Њ—А—В–љ—Л–є –∞–љ–∞–ї–Є–Ј вАФ –≤ –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ–є –≤—Л–±–Њ—А–Ї–µ —Г—З–∞—Б—В–љ–Є–Ї–Њ–≤ —Б –Є—Б—Е–Њ–і–љ—Л–Љ –Є–Ј–Љ–µ—А–µ–љ–Є–µ–Љ –і–ї–Є–љ—Л —В–µ–ї–Њ–Љ–µ—А –Њ—Ж–µ–љ–Є–ї–Є 12-–ї–µ—В–љ–Є–є —А–Є—Б–Ї –°–°–Ч –Є –Њ–±—Й–µ–є —Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ—Б—В–Є. –С—Л–ї–Њ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–љ–Њ, —З—В–Њ –љ–µ–Ј–∞–≤–Є—Б–Є–Љ–Њ –Њ—В –њ—А–Њ—З–Є—Е —Д–∞–Ї—В–Њ—А–Њ–≤ —А–Є—Б–Ї–∞ –±–Њ–ї–µ–µ –і–ї–Є–љ–љ—Л–µ –Є—Б—Е–Њ–і–љ—Л–µ —В–µ–ї–Њ–Љ–µ—А—Л –∞—Б—Б–Њ—Ж–Є–Є—А–Њ–≤–∞–љ—Л —Б–Њ —Б–љ–Є–ґ–µ–љ–Є–µ–Љ —А–Є—Б–Ї–∞ —Д–∞—В–∞–ї—М–љ–Њ–є –Є—И–µ–Љ–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–є –±–Њ–ї–µ–Ј–љ–Є —Б–µ—А–і—Ж–∞ (–љ–∞ 60 %), —Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ—Б—В–Є –Њ—В –°–°–Ч –Є –Њ–±—Й–µ–є —Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ—Б—В–Є (–љ–∞ 40 %). –≠—В–Њ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П —Г–±–µ–і–Є—В–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Б–≤–Є–і–µ—В–µ–ї—М—Б—В–≤–Њ–Љ –≤ –њ–Њ–ї—М–Ј—Г —Б–≤—П–Ј–Є –і–ї–Є–љ—Л —В–µ–ї–Њ–Љ–µ—А —Б–Њ —Б–Љ–µ—А—В–љ–Њ—Б—В—М—О –љ–∞ –±–Њ–ї—М—И–Њ–є –≤—Л–±–Њ—А–Ї–µ —Б –њ–µ—А–Є–Њ–і–Њ–Љ –љ–∞–±–ї—О–і–µ–љ–Є—П –±–Њ–ї–µ–µ 10 –ї–µ—В.

–Я–Њ–ї—Г—З–µ–љ–љ—Л–µ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В—Л –Њ—В–Ї—А—Л–≤–∞—О—В –љ–Њ–≤—Л–µ –њ–µ—А—Б–њ–µ–Ї—В–Є–≤—Л –і–ї—П —А–∞–Ј–≤–Є—В–Є—П –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ—Л—Е –Є—Б—Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞–љ–Є–є –°–°–Ч –≤ –°–Є–±–Є—А–Є, –†–Њ—Б—Б–Є–Є –Є –љ–∞ –Љ–µ–ґ–і—Г–љ–∞—А–Њ–і–љ–Њ–Љ —Г—А–Њ–≤–љ–µ. –°–ї–µ–і—Г–µ—В –Њ—В–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ –љ–∞—И –њ–Њ–і—Е–Њ–і –њ–Њ –њ–Њ–Є—Б–Ї—Г –Є —Г—З–µ—В—Г –Љ–Њ–і–Є—Д–Є–Ї–∞—В–Њ—А–Њ–≤ —А–Є—Б–Ї–∞ –°–°–Ч –љ–∞—И–µ–ї –Њ—В—А–∞–ґ–µ–љ–Є–µ –≤ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Є—Е —А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞—Ж–Є—П—Е –њ–Њ –Ї–∞—А–і–Є–Њ–≤–∞—Б–Ї—Г–ї—П—А–љ–Њ–є –њ—А–Њ—Д–Є–ї–∞–Ї—В–Є–Ї–µ 2016 –≥–Њ–і–∞.

–Ь—Л —Б—В—А–µ–Љ–Є–Љ—Б—П –Ї —В–Њ–Љ—Г, —З—В–Њ–±—Л –љ–∞ —Д–Њ–љ–µ –Њ–±—Й–Є—Е —А–µ–Ї–Њ–Љ–µ–љ–і–∞—Ж–Є–є —Г –љ–∞—Б –±—Л–ї –Љ–∞–љ–µ–≤—А –Ї–∞–Ї –і–ї—П –њ–µ—А—Б–Њ–љ–Є—Д–Є—Ж–Є—А–Њ–≤–∞–љ–љ–Њ–є —Б—В—А–∞—В–µ–≥–Є–Є, —В–∞–Ї –Є –њ–Њ–њ—Г–ї—П—Ж–Є–Њ–љ–љ–Њ-—Б–њ–µ—Ж–Є—Д–Є—З–µ—Б–Ї–Њ–≥–Њ –њ–Њ–і—Е–Њ–і–∞ –Ї –њ—А–Њ—Д–Є–ї–∞–Ї—В–Є–Ї–µ –°–°–Ч –≤ –°–Є–±–Є—А–Є.