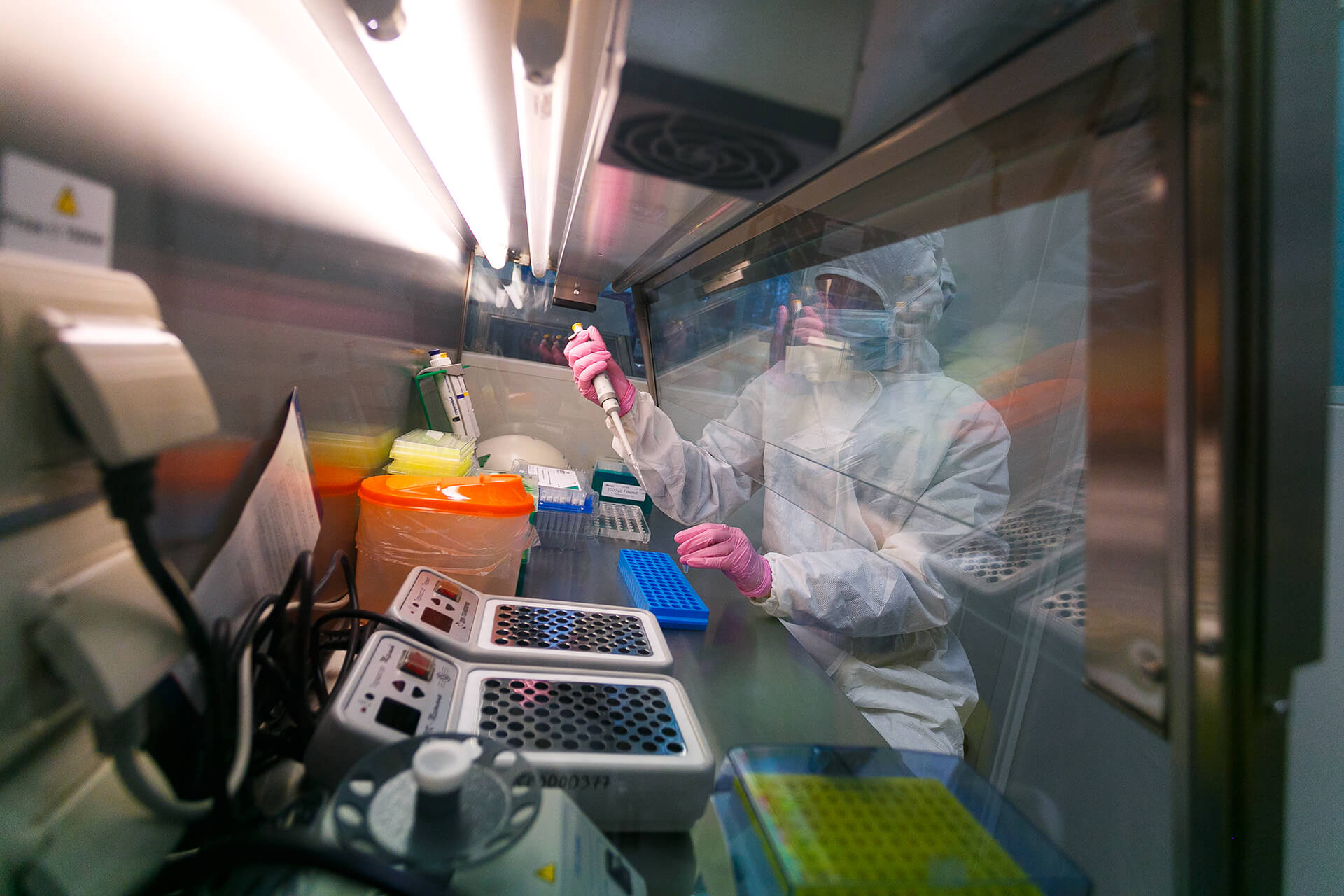

«Мы разрабатываем заплату стенки кишечника, которая смогла бы способствовать заживлению повреждений. Для этого очень важно уметь предсказывать изменения свойств полимерных изделий, контактирующих с тканями человека и с бактериями в его организме»,— говорит Вера Воинова, руководитель проекта по гранту РНФ, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

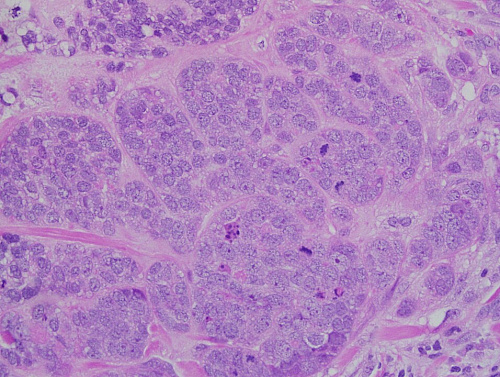

Микроорганизмы используют полиоксиалканоаты в качестве запасающих веществ, наподобие того, как животные накапливают жир на черный день. Эти вещества безопасны для окружающей среды и не наносят вреда тканям человека при контакте с ними. Более того, полиоксиалканоаты могут разрушаться до безвредных соединений клеточными ферментами, например липазами, и по мере разрушения замещаться собственными тканями пациента. Синтетические аналоги полиоксиалканоатов уже используются для создания резорбируемых медицинских имплантатов — эндопротезов и шовных нитей. Однако, несмотря на широкое применение в медицине, не ясно, как со временем меняются их свойства. Известен случай, когда один из видов этих имплантатов был признан небезопасным спустя год использования: из-за снижения прочности эндопротез разрушался до крупных частиц, которые закупоривали сосуды. Изучение механических свойств биоразлагаемых соединений имеет большое значение для практической медицины.

Механические свойства материалов из полиоксиалканоатов зависят от их состава и наноструктуры. Основу материала представляют полимерные цепи, которые уложены двумя способами — случайно или в виде упорядоченных складок. Чем больше упорядоченных структур, тем более хрупкий пластик получается. Полимерные цепи из молекул 3-оксибутирата (3-ОБ) образуют именно его. Чтобы улучшить свойства и сделать его более эластичным, к 3-ОБ добавляют молекулы 3-оксивалерата (3-ОВ) с боковым «хвостом», который вносит хаос в жесткую структуру пластика. В этой работе ученые исследовали поведение пяти полимеров с разным соотношением 3-ОБ и 3-ОВ. Образцы помещали в раствор, похожий по составу на внутренние жидкости организма человека, с липазой и без нее и полгода наблюдали за процессом деградации.

Липаза в растворе вызывает волнообразное изменение строения материала: при разрыве цепей в области случайных структур освободившиеся концы сворачиваются в упорядоченные складки, и наоборот, при разрыве цепей в складках концы теряют упорядоченность. Ученые выяснили, что долговременный тренд этого изменения зависит от состава и исходной наноструктуры. Так, при содержании 3-ОВ менее 6% упорядоченные складки составляют больше половины материала и со временем их становится все больше и больше. Если же 3-ОВ больше 6%, то материал исходно состоит в основном из случайно уложенных (распределенных) структур, которых со временем становится больше, и пластик размягчается. Авторы объясняют этот эффект тем, что «хвосты» 3-ОВ как бы расшатывают структуру полимера и мешают появляться новым складкам. При этом ученые показали, что при 6% 3-ОВ упорядоченность молекул в полимере практически не изменяется в процессе их разложения.

«Наноструктура биополимера определяет прочность, важную для медицинских изделий. В процессе биодеградации пластик с исходно высокой упорядоченностью будет постепенно увеличивать прочность. Тем не менее так будет лишь до некоторого момента, после которого полимерное изделие быстро разрушится на мелкие фрагменты. Пластик с большим содержанием неупорядоченно уложенных цепей будет терять прочность постепенно. Лишь изделия из полимеров с равными долями упорядоченных и неупорядоченных структур будут вести себя стабильно в процессе биодеградации,— поясняет Вера Воинова.— Мы показали, что такое переходное состояние действительно существует и соответствует 6% содержанию 3-оксивалерата».

Работа выполнена учеными из ФИЦ биотехнологии РАН, Института химической физики имени Н. Н. Семенова РАН и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (Москва) при участии коллег из Технологического института сверхтвердых и новых углеродных материалов (Троицк, Москва).