Динофлагеллят можно обнаружить по всему миру, именно их мы видим на картинках со светящемся в ночи морем. Эти одноклеточные водоросли принимают большое участие в создании экосистем водоемов и вызывают вредоносные цветения воды. Также динофлагелляты вырабатывают токсины, которые опасны для человека и водных обитателей. Кроме биолюминесценции, эти одноклеточные удивительны своим уникальным механизмом перестройки клеточных покровов (линьки, или экдизиса).

«Для водорослей это адаптация, ответ на повреждение мембраны в результате неблагоприятных условий и возможность их пережить. Пока клетка претерпевает этот процесс, она находится в состоянии цисты, когда ее жизнедеятельность замедлена. Поскольку процесс экдизиса влияет на активность клеток и может быть вызван различными внешними воздействиями — от сильного перемешивания до понижения температуры и действия некоторых химических веществ — он влияет на численность динофлагеллят в природе, в том числе, на начало и завершение вредоносных цветений», — рассказывает Ольга Матанцева, руководитель проекта по гранту РНФ, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института цитологии РАН.

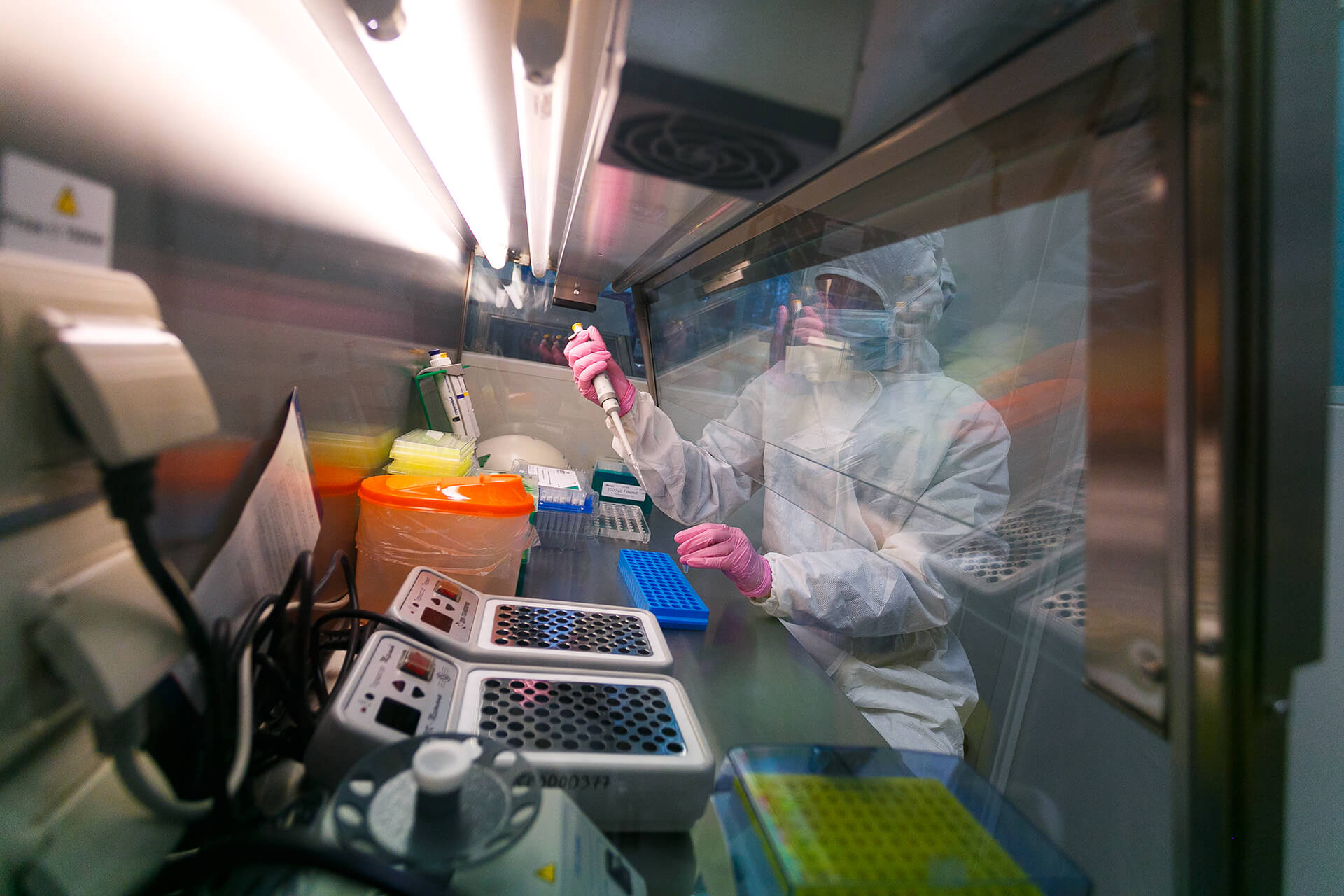

В своих исследованиях ученые из лаборатории цитологии одноклеточных организмов Института цитологии РАН (Санкт-Петербург) использовали «армированный» вид Prorocentrum cordatum. Эти динофлагелляты инвазивны, то есть способны захватывать новые местообитания, вытесняя из них коренные виды, обитают практически во всех уголках земного шара, потенциально токсичны и часто вызывают вредоносное цветение воды. Линька у P. сordatum протекает в два этапа. Сначала плазматическая мембрана и жгутики сбрасываются. Одновременно с этим происходит слияние амфиесмальных пузырьков, содержащих жесткие целлюлозные пластины, из-за которых вид и отнесли к армированным. Эти пузырьки сливаются в один, опоясывающий всю клетку, после чего его наружная мембрана отслаивается. Клетка на этом этапе представляет собой цисту, окруженную текальными пластинами (самый внешний слой) и внутренней мембраной слившихся амфиесмальных пузырьков — новой плазматической мембраной. Во время второго этапа под новой плазматической мембраной формируются жгутики, и клетка выходит из текальных пластин. В этот момент она не имеет клеточной стенки, но очень скоро под плазматической мембраной формируются новые амфиесмальные пузырьки, в которых накопится целлюлоза. После этих преображений P. сordatum приобретает свой прежний вид.

«На основании полученных данных мы сделали вывод о том, что изучаемый нами вид формирует особый вид цист — текальные цисты. В неактивном состоянии клетки остаются защищенными целлюлозными пластинами, что нетипично для большинства изученных динофлагеллят», — пояснила Ольга Матанцева.

Изучая причины линьки, исследователи воспроизвели большинство внешних неблагоприятных факторов, с которыми могут столкнуться динофлагелляты. Так, повышение или понижение температуры может быть связано со сменой сезонов, сильными ветрами и внезапным холодным течением. Лабораторные эксперименты показали, что резкое понижение температуры среды вызывает интенсивную линьку в культуре P. cordatum, а вот повышение температуры до 35℃ клетки переносят, не претерпевая структурных изменений. Опыты с механическим воздействием показали довольно противоречивые результаты. Встряхивание пробирки в течение одной минуты не приводило к перестройке покровов, а центрифугирование при 2500 оборотов в минуту запускало этот процесс лишь у небольшой части клеток в культуре. После этого ученые повысили скорость вращения до 8000 и 12000 оборотов в минуту. В этих неестественных условиях более чем у 80% клеток началась линька. Проверяя жизнеспособность клеток, претерпевающих реорганизацию покровов, исследователи обнаружили, что большинство прошедших экдизис клеток возвращались к нормальной жизнедеятельности.

«На сегодняшний день молекулярные механизмы экдизиса остаются неясными. Однако вид Prorocentrum cordatum подходит для эффективного изучения этого удивительного процесса. Теперь мы знаем, какие факторы могут запустить его в культуре, а, значит, можем получить достаточно клеток для исследований методами клеточной биологии. Наши результаты доказывают, что эти динофлагелляты реагируют на различные триггеры одними и теми же изменениями вне зависимости от штамма: они начинают менять поврежденный внешний покров путем линьки. Кроме того, некоторые триггеры не только вызывают экдизис, но также подавляют образование новых текальных пластин. В дальнейшем эти триггеры помогут нам выяснить роль целлюлозы и текальных пластинок в линьке армированных видов», — комментирует результаты Ольга Матанцева.