Молекула ДНК состоит из двух цепей. Под действием неблагоприятных внешних воздействий, например ультрафиолета или канцерогенных веществ, одна из цепей может разорваться. Кроме того, в норме брешь в цепи образуется при клеточном делении, когда ДНК копируется. Ежедневно в клетках человека под действием внешних воздействий и внутренних процессов происходит от десяти до ста тысяч таких разрывов. Большая их часть исправляется с помощью специальных белков — так называемой системы репарации, которая помогает «залатать» бреши в молекуле ДНК. Для функционирования клетки важно, чтобы подобные одноцепочечные разрывы были вовремя устранены, иначе могут произойти и двухцепочечные разрывы. Они приводят к встраиванию или выпадению небольших фрагментов последовательности, то есть вызывают мутации. Это чревато либо гибелью клетки, либо провоцирует ее злокачественное перерождение.

Клетка распознает некоторые одноцепочечные разрывы с помощью ферментов, двигающихся вдоль нити ДНК. Например, во время транскрипции, то есть считывания генетического материала, фермент РНК-полимераза «ползет» вдоль одной из цепей ДНК и синтезирует РНК — молекулу, на которой потом рибосомы собирают белок. Известно, что, если на ДНК встречается одноцепочечный разрыв, продвижение РНК-полимеразы прекращается.

Застопорившийся фермент служит указателем на ошибку — он привлекает систему репарации, которая ее исправляет. Однако РНК-полимераза всегда двигается только по одной из двух нитей ДНК — той, которая кодирует ген (она называется смысловой). Вторая цепь — антисмысловая — не кодирует гены, а служит только для копирования молекулы ДНК в ходе деления клетки. Долгое время оставался необъяснимым вопрос — как же система репарации может узнать разрыв на второй цепи ДНК, если РНК-полимераза ее не считывает.

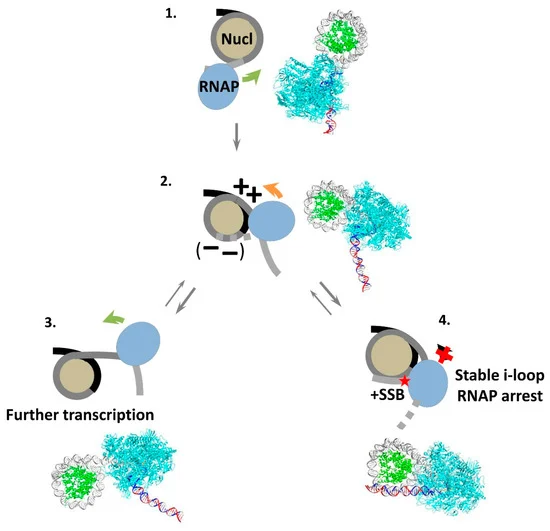

Ученые из Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова (Москва) и Института биоорганической химии имени академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова РАН (Москва) совместно с коллегами из Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне (Китай), Медицинской школы Рутгерса Роберта Вуда Джонсона (США) и центра исследования рака Фокс Чейз (США) выяснили, как клетка находит одноцепочечные разрывы на антисмысловой цепи ДНК. Для этого авторы с помощью электронной микроскопии, биохимических методов и молекулярного моделирования изучили укладку нуклеиновой кислоты в месте, где происходит считывание генетической информации. В этой области образуются особые петли длиной 55 пар нуклеотидов (элементарных звеньев нуклеиновой цепочки), располагающиеся между нуклеосомой (белковой структурой, на которую намотана ДНК) и РНК-полимеразой. Исследовав структуру этих петель, ученые выяснили, что их геометрия сильно изменяется, если в антисмысловой цепи ДНК есть одноцепочечный разрыв — в этом случае уменьшается расстояние между нуклеосомой и РНК-полимеразой.

.png)

А. Электронно-микроскопические изображения комплексов РНК-полимеразы с нуклеосомой. В случае двухцепочечного разрыва (снизу) расстояние между нуклеосомой и РНК-полимеразой оказывается существенно меньше, чем в случае неповрежденной ДНК (сверху). B. Диаграмма, показывающая расстояние между нуклеосомой и РНК-полимеразой для случая поврежденной (слева) и целой (справа) ДНК. C и D. 3D-модели петли, образующейся при считывании гена для ДНК без разрыва (слева) и ДНК, содержащей разрыв на одной из цепей (справа). Источник: Gerasimova et al. / Cells, 2022

Полученные данные легли в основу модели, объясняющей, каким образом клетка обнаруживает разрыв на антисмысловой цепи и блокирует движение РНК-полимеразы вдоль нити ДНК. Согласно этой модели, когда фермент перемещается по цепи ДНК, позади и впереди нее формируются петли; в норме они должны открываться, чтобы обеспечить дальнейшее продвижение РНК-полимеразы вдоль цепи. Если в антисмысловой цепи ДНК за ферментом находится одноцепочечный разрыв, петля оперативно закрывается, что может вызывать остановку движения полимеразы. Таким образом, петли служат сенсорами разрывов в антисмысловой цепи. Благодаря этому в клетках предотвращается считывание поврежденных участков генов и начинается процесс исправления ошибок с помощью системы репарации.

«Мы открыли новый механизм, с помощью которого клетка может находить разрывы в ДНК, — рассказывает Ольга Соколова, доктор биологических наук, профессор биологического факультета МГУ, профессор РАН. — Понимание этого механизма имеет большое значение для фундаментальной науки: повреждение ДНК ведет к накоплению мутаций, и, как следствие, смерти или нарушению работы клетки. Это способствует развитию различных заболеваний, в том числе онкологических и нейродегенеративных».

Выявление ранее неизвестного механизма того, как обнаруживаются разрывы в ДНК, открывает новые перспективы для разработки методов лечения, которые предполагают повышение стабильности ДНК-петель. С другой стороны, оно может послужить отправной точкой для создания терапевтических препаратов, нацеленных на снижение стабильности петель ДНК. Такие вещества могли бы лечь в основу создания лекарственных средств, вызывающих программируемую смерть раковых клеток или клеток, пораженных вирусами.

.png)