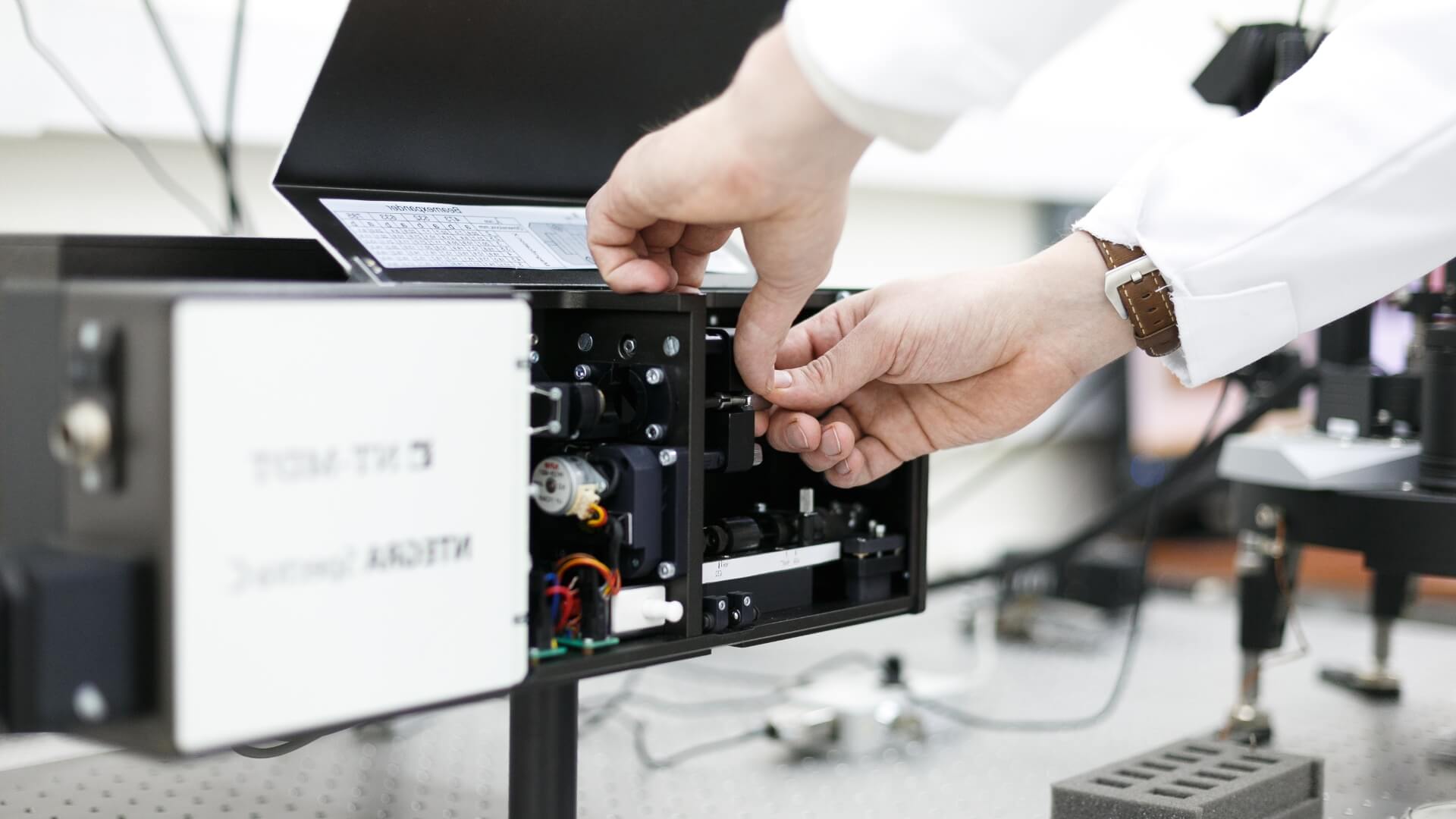

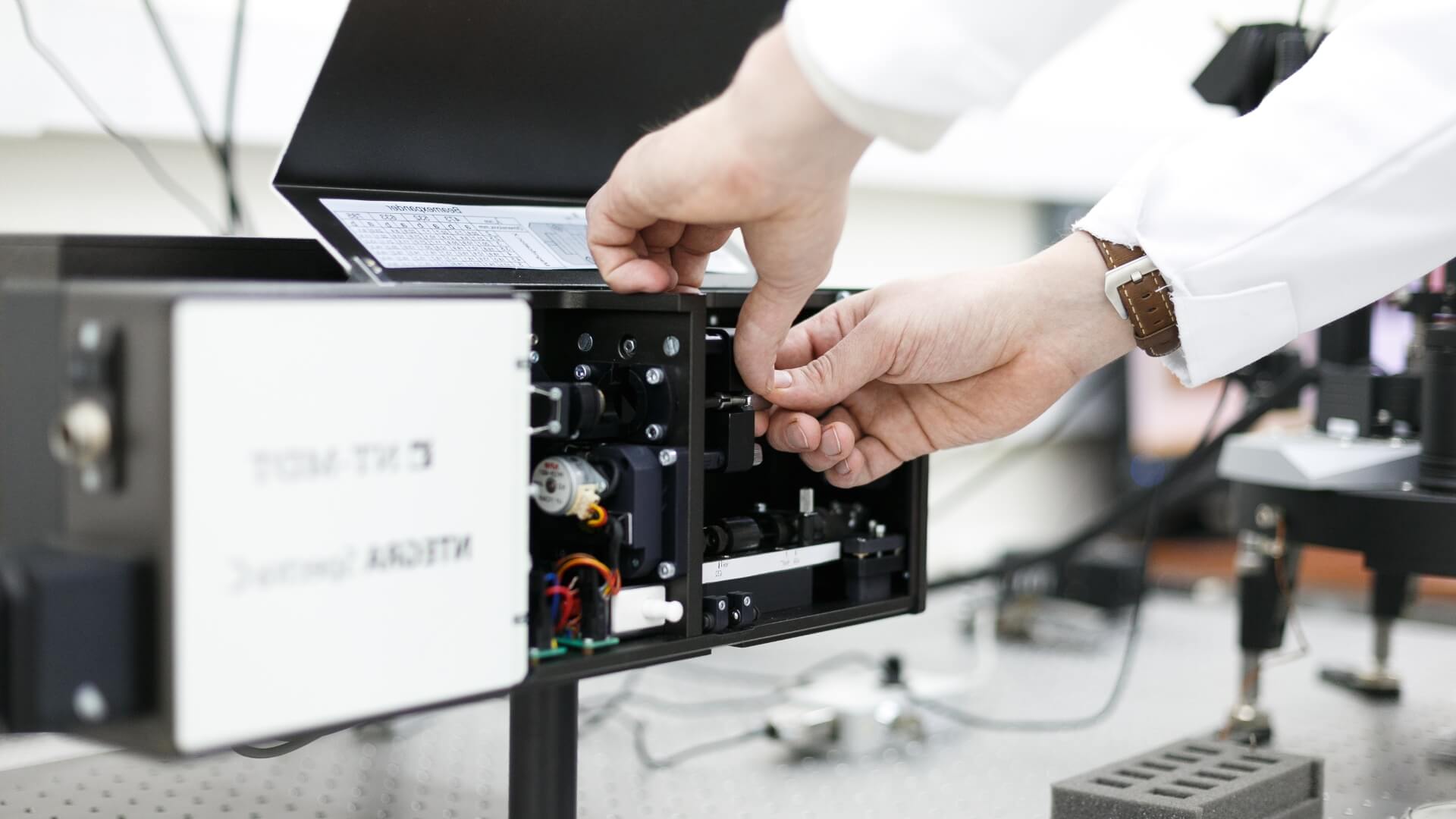

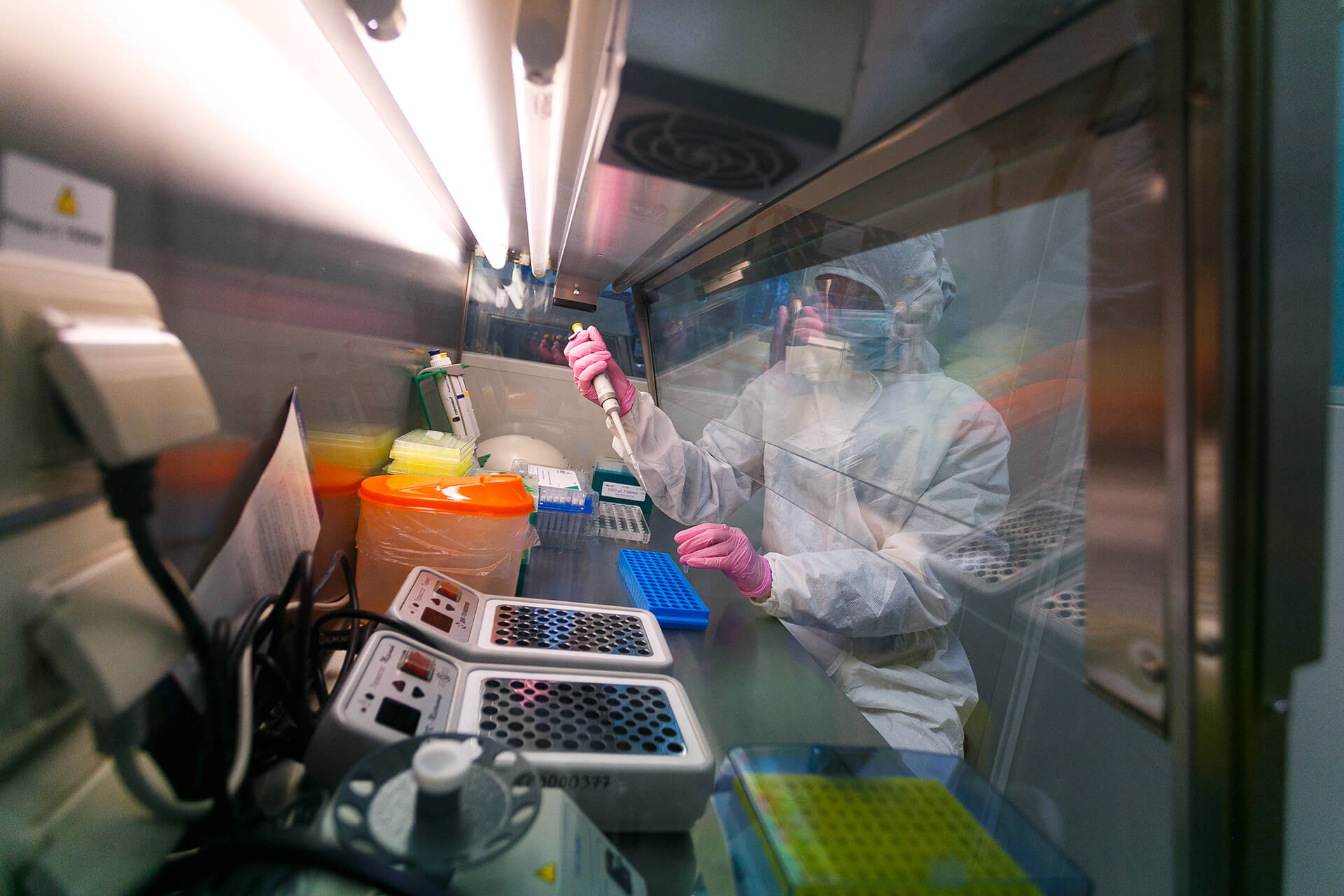

Ростислав Соколов, один из авторов работы, помещает переживающий срез мозга мыши в камеру для электрофизиологических исследований. Источник: Олег Подгорный

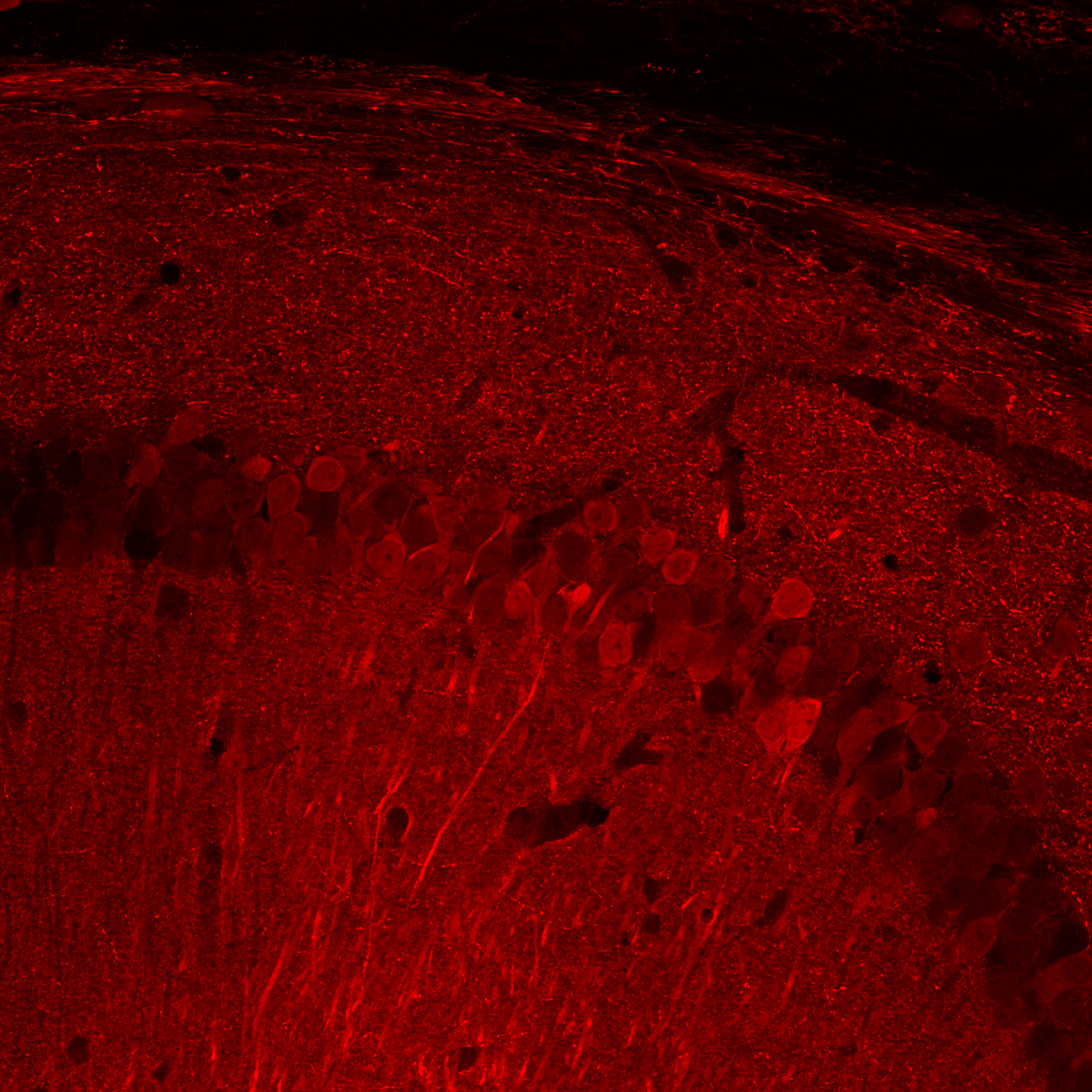

Группа ученых на базе Института биоорганической химии имени М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук (Москва) воссоздала контролируемый окислительный стресс в отдельных клетках мозга мышей. Для этого был создан искусственный вирус, который выступает носителем особой генетической конструкции. Она обеспечивает нейроны программой, записанной в ДНК, благодаря которой в вирусах вырабатывается фермент оксидаза D-аминокислот. На искусственно выращенных нейронах, зараженных вирусом, ученые проверили, что добавление к ним вещества D-норвалина вызывает выделение пероксида водорода — самой долгоживущей в клетке молекулы, относящейся к активным формам кислорода. После вирус с помощью микрошприца ввели в гиппокамп лабораторных мышей, чтобы выяснить, какие изменения вызывает окислительный стресс в живом мозге.

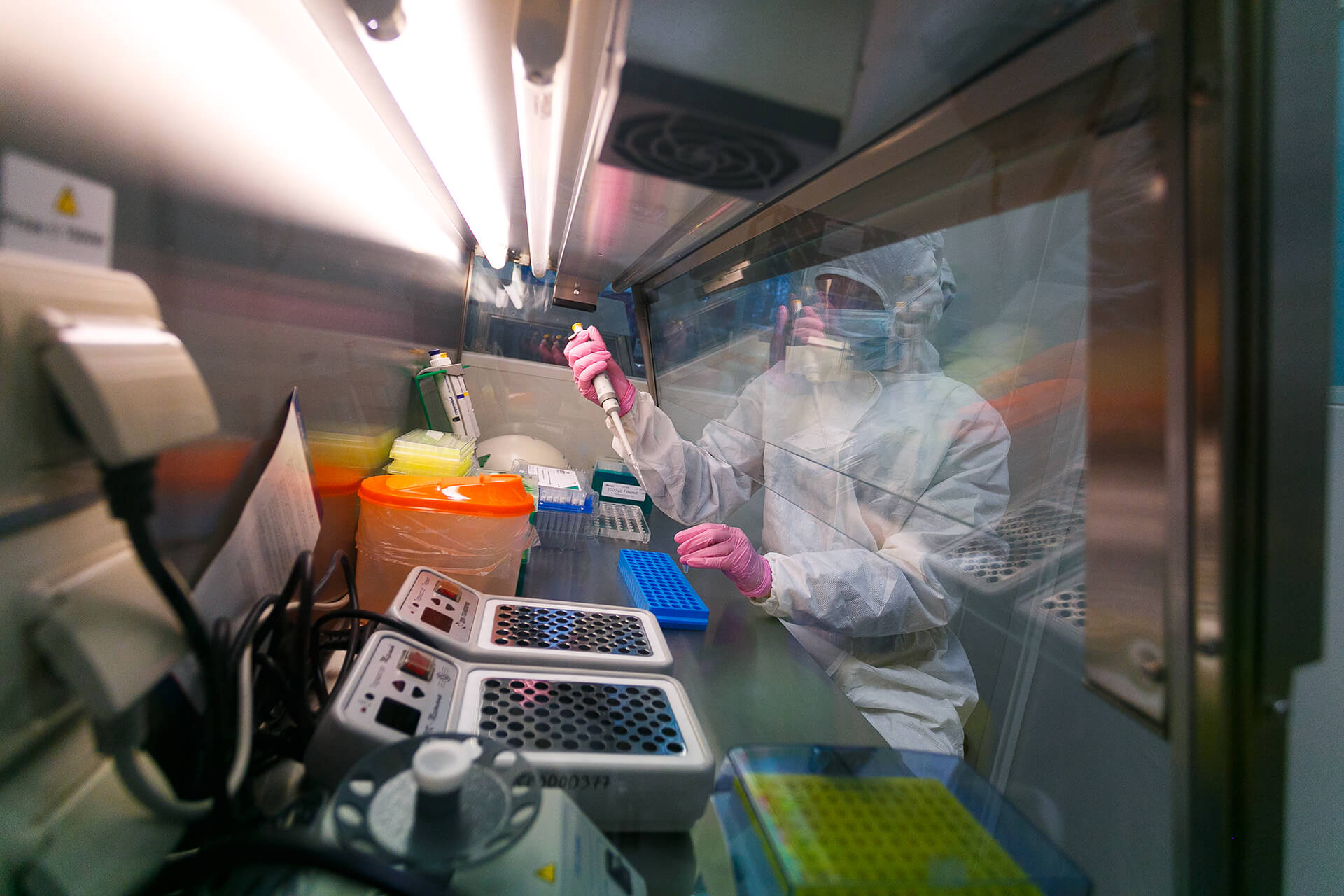

Синтез фермента оксидазы D-аминокислот в нейронах гиппокампа мыши. Срез мозга мыши, которая получила внутримозговую инъекцию генетической конструкции, кодирующей дрожжевую оксидазу D-аминокислот. Источник: Олег Подгорный.

Модель развития деменции на уровне клеток построена учеными впервые и позволяет определить признаки заболевания на ранних этапах. В будущем это поможет диагностировать психическую дегенерацию в самом начале, когда у пациента еще не проявились когнитивные нарушения.«То, что мы сделали на срезах мозга — это готовая платформа для проверки лекарственных препаратов, которые бы улучшали функции нервных клеток в условиях окислительного стресса. Следующим шагом будет получение доказательств, что этот процесс в клетках мозга приводит к развитию болезни Альцгеймера. Для этого мы будем наблюдать за животными, чтобы понять, как изменяются их когнитивные функции после воздействия нашего инструмента», — рассказывает Олег Подгорный, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ИБХ РАН.В исследовании также приняли участие ученые из Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова (Москва), Института фундаментальной неврологии Федерального центра мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства (Москва), Казанского федерального университета (Казань), Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова (Москва), Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского (Нижний Новгород), Центра высокоточного редактирования и генетических технологий для биомедицины РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Москва), Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской академии наук (Москва) совместно с коллегами из Гейдельбергского университета и Геттингенского университета имени Георга Августа (Германия).